○草津町奨学資金貸与条例

昭和53年6月26日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、本町に居住する一般家庭の子女であって、経済的理由により就学困難なものに対して学資を貸与し、もって教育の機会均等を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「奨学資金」とは貸与する学資をいい、「奨学生」とは奨学資金の貸与を受けたものをいう。

(被貸与者)

第3条 奨学資金の貸与を受けることのできる者は、次に該当する者でなければならない。

(1) 品行方正、学術優秀にして心身共に健全な者

(2) 本町に3年以上居住し、引き続き永住の見込みのある者

(3) 高等学校及び大学又はこれと同程度の学校に在学の者

(4) 学資の支弁が困難な者

(5) 独立行政法人日本学生支援機構その他の奨学制度により学資の給与又は貸与を受けていない者

(6) 草津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が事情考慮し、特に認めた者

(貸与額)

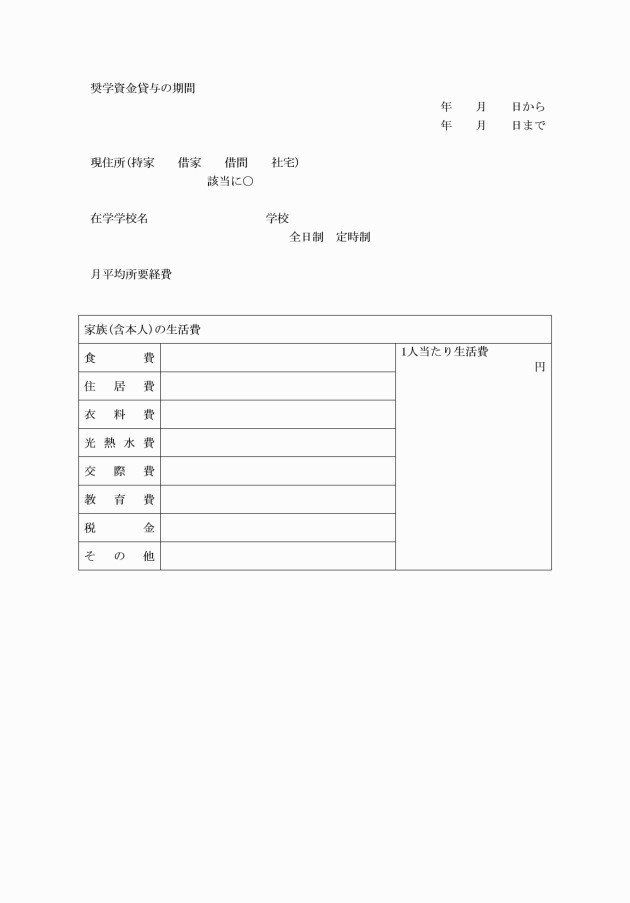

第4条 奨学資金の貸与額は、月額2万円以下とし、本人の希望、家庭の状況等しん酌して教育委員会が決定する。

(貸与期間)

第5条 奨学資金を貸与する期間は、貸与決定の日から奨学生の在学する学校の正規の修学期間を修業するまでの期間とする。

(貸与の申請)

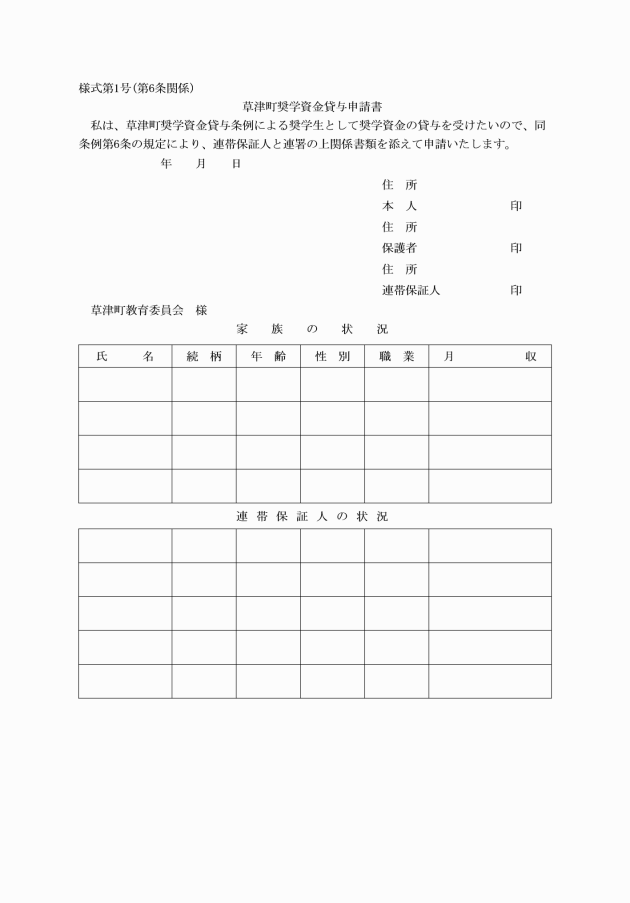

第6条 奨学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年4月30日までに草津町奨学資金貸与申請書(様式第1号)に次の書類を添付して教育委員会に申請するものとする。ただし、特別の事情がある者は、その都度申請するものとする。

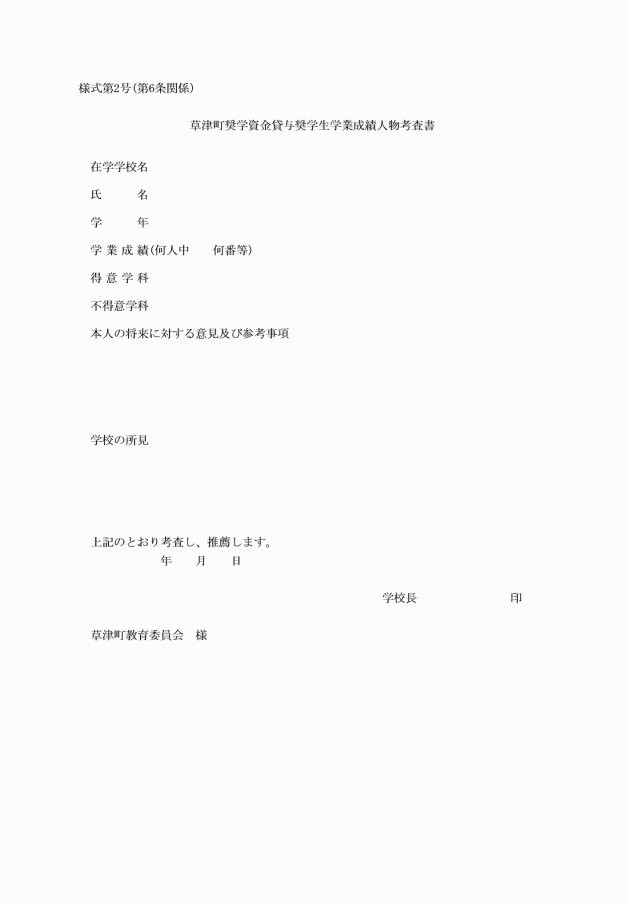

(1) 草津町奨学資金貸与奨学生学業成績人物考査書(様式第2号。以下「考査書」という。」)

(2) 履歴書(左横書きとする。)

(3) 戸籍抄本

(4) 保護者の町税完納証明書

2 前項の申請書には、本人の保護者及び別に本町内において独立して生計を営む者1人が連帯保証人として連署しなければならない。

3 連帯保証人の変更を必要とする場合は、教育委員会に届け出て承認を受けなければならない。

4 考査書は、入学直後の申請については入学前の出身学校長の考査書、在学途中の申請については在学する学校長の考査書とする。

(貸与の決定)

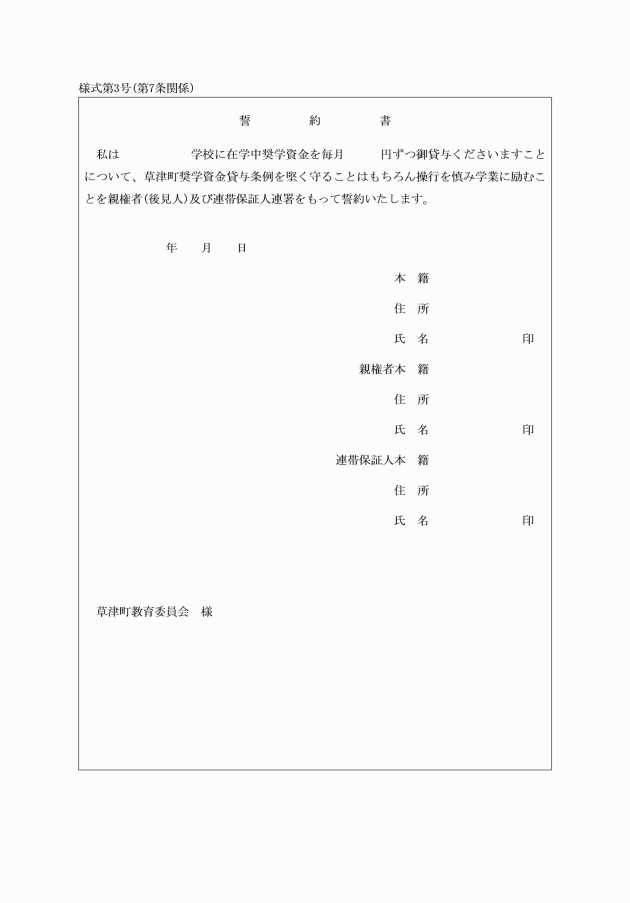

第7条 教育委員会は、奨学資金の貸与の可否を決定し、本人に通知しなければならない。

2 奨学資金の貸与決定通知を受けた申請者は、通知を受けた日から10日までに誓約書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(交付時期)

第8条 奨学資金は無利子とし、1年を4期に分かち、その期の最初の月に交付する。

(貸与の廃止及び停止)

第9条 教育委員会は、奨学生が次に該当するときは、奨学資金の貸与を廃止する。

(1) 学業又は操行が著しく不良となったとき。

(2) 在学中の学校を退学をしたとき。

(3) 疾病その他の事由により成業の見込みのないとき。

(4) 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。

(5) 奨学生が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

2 奨学生が休学したときは、その期間の貸与を停止する。

(届出)

第10条 奨学生は、次に掲げる事項を直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 退学、転学又は休学

(2) 1箇月以上の欠席

(3) 住所の変更

(4) 身分の異動

(5) 卒業後の住所及び職業

(6) 毎学年末の学業成績書

(7) 休学中のものの復校

(8) 奨学生の死亡

(9) その他教育委員会から報告を求められた事項

3 奨学生が病気その他の事由により届出ができないときは、連帯保証人が代わって届け出なければならない。

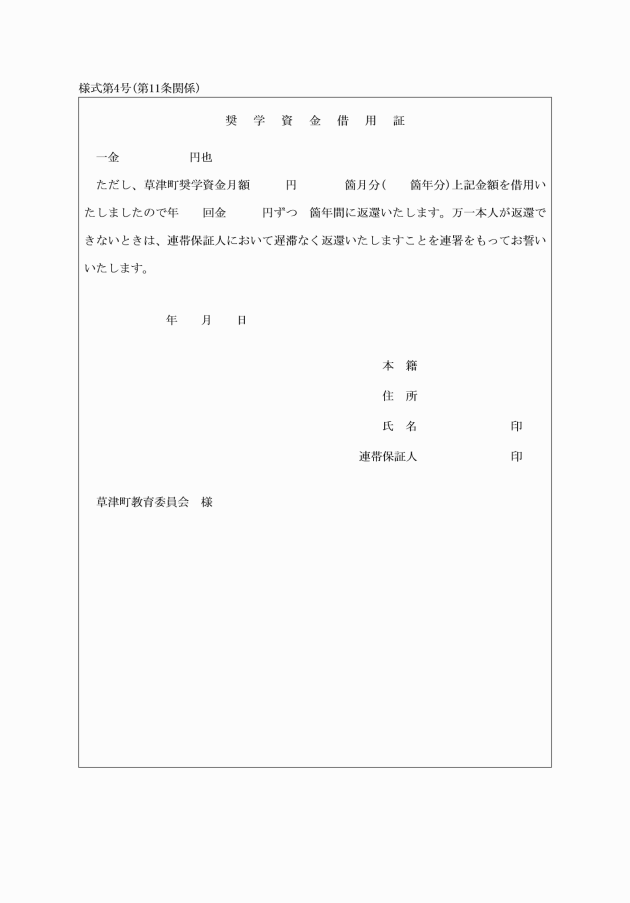

(返還)

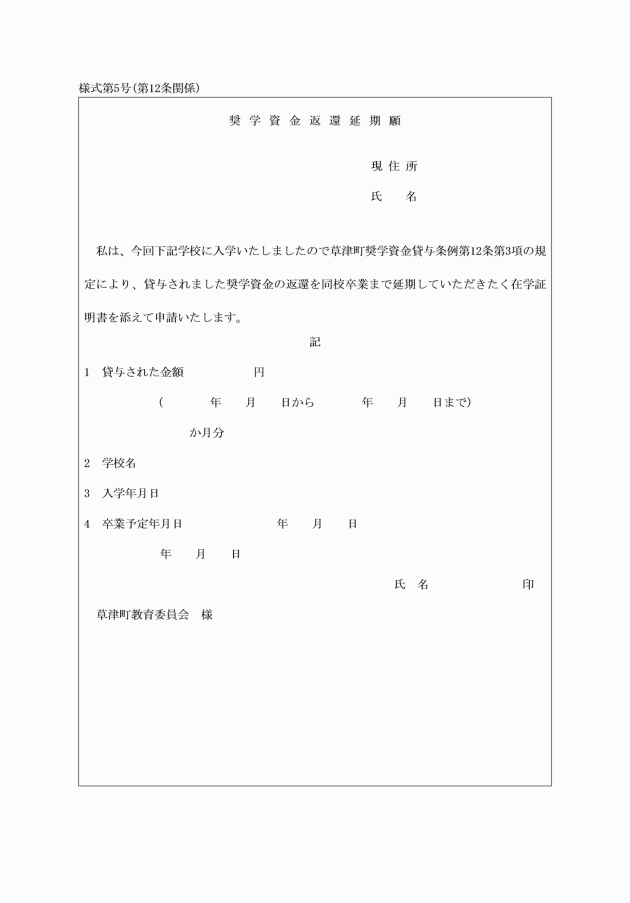

第12条 奨学金資金は、卒業した月又は退学した月の6箇月後から6年、8年、10年及び12年のいずれかの期間内に返還しなければならない。ただし、全額又は年額を一時に返還するときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、更に奨学生となったとき又は他の育英若しくは奨学等の制度により学資の貸与を受けるようになったときは、これを延期することができる。

3 奨学生が大学その他更に上級の学校に入学したときは、返還を卒業するまで延期することができる。この場合において、奨学資金返還延期申請書(様式第5号)に在学証明書を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(連帯保証人の義務)

第13条 奨学生又は奨学生であった者が死亡又はその他の事由により、奨学資金を返還できないときは、連帯保証人がその責めを負うものとする。

2 前項の場合において、教育委員会は、連帯保証人の申請により事情検討の上、その返還すべき金額の全部又は一部の返還を免除し、又は延期することができる。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 草津町育英資金貸与条例(昭和36年草津町条例第8号)は、廃止する。

附則(昭和55年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。