○草津町給水条例施行規則

平成10年4月1日

規則第3号

草津町給水条例施行規則(昭和34年草津町規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事(第4条―第10条)

第3章 給水(第11条―第15条)

第4章 料金及び手数料(第16条―第20条)

第5章 管理(第21条―第27条)

第6章 分担金及び加入者負担金(第28条・第29条)

第7章 貯水槽水道(第30条)

附則

第1章 総則

(給水装置の保管責任)

第1条 草津町水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、給水装置所有者が草津町給水条例(平成10年草津町条例第1号。以下「条例」という。)第53条第2号の規定に該当し、量水器保管の責任を果たし得なくなった場合は、給水管及び量水器を撤去することができる。

(給水装置の所有権の移管)

第2条 給水装置の所有者は、配水管又は支管から分岐した取出口から量水器までの間の給水装置の所有権を草津町(以下「町」という。)に移管することができる。

(給水装置の用途)

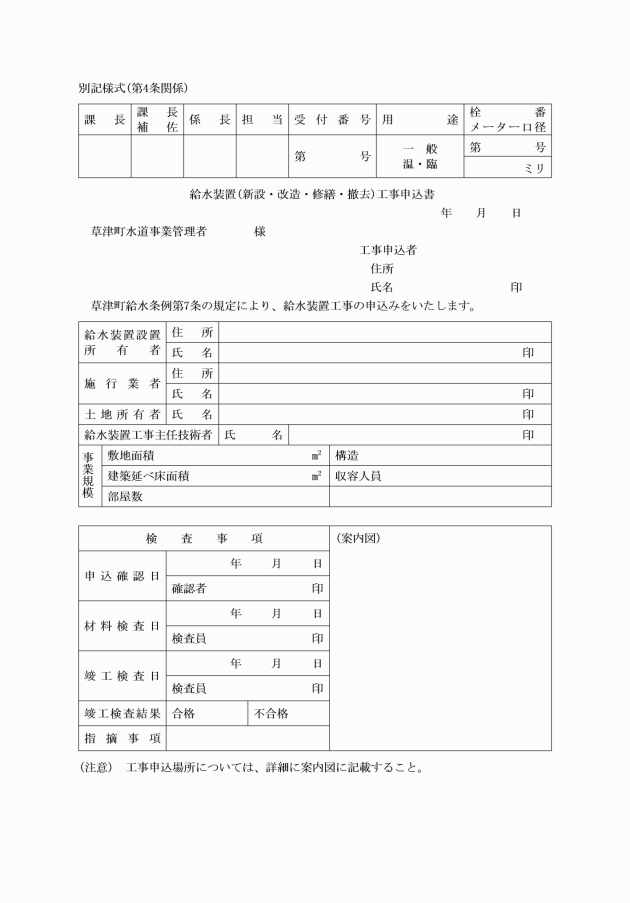

第3条 専用給水装置の用途は、一般用、温泉温水事業用及び臨時用とする。

2 共用給水装置の用途は一般用とし、集合住宅等において量水器以降で給水管を分岐し、水道使用者が異なる2戸又は2箇所以上で共用するものとする。

第2章 給水装置の工事

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は建物に給水装置を設置しようとするとき。

(分岐引用者のある給水管の撤去廃止の場合)

第6条 分岐引用者のある給水管所有者が給水装置の撤去又は水道使用廃止若しくは休止請求をするときは、事前に分岐引用者にこれを通知しなければならない。

2 分岐引用者が前項の通知を受けた後、10日以内にこれにつき管理者に対して何らかの手続をしないときは、水道の使用を廃止したものとする。

(量水器の設置)

第7条 量水器は、全ての給水装置に設置しなければならない。ただし、条例第29条第1項ただし書の規定により量水器により計算しないで給水するものは、次のとおりとする。

(1) 消火用

(2) 管理者が特に必要ないと認めたもの

(給水管共同設備工事に係る給水管の口径)

第9条 管理者は、条例第11条に規定する給水管の共同設備工事により給水管を敷設する場合は、その所要水量及び使用可能戸数を考慮して適正な口径を指示することができる。

(給水装置の規制)

第10条 給水装置の所有者及び水道使用者は、給水を汚染させるおそれのある器具を取り付けてはならない。ただし、チャッキバルブを取り付けた場合はボイラー、湯沸器等を水道に直結することができ、又はタンク以下の設備とする場合は水洗便所等給水を汚染するおそれのある器具を使用することができる。

2 工事申込者は、条例第34条に規定する凍結防止器具及び装置の設置の検査又は設置することを証する資料の提出をしなければならない。

第3章 給水

(給水の手続)

第11条 条例第26条第1項に規定する給水の申込みは、水道使用開始・休止申込書の提出をもって行う。

2 条例第26条第2項に規定する場合又は共用する場合については、給水装置の所有者又は管理人の連署を要する。

(代理人の選定届)

第12条 条例第27条の規定による給水装置の所有者又は使用者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)届の提出をもって行う。

(管理人の選定届)

第13条 条例第28条の規定による共用給水装置の所有者又は使用者の管理人選定又は変更の届出は、管理人選定(変更)届の提出をもって行う。

(開発等の事前協議)

第14条 開発等により多量の給水を受ける施設を新設し、又は増設しようとする者は、その開発及び給水方法についてあらかじめ協議書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、調査の上、その結果を当該提出者に回答する。

(量水器の損害賠償)

第15条 管理者は、条例第30条第2項の規定により量水器の損害を賠償させようとするときは、残存価格を考慮して賠償額を定めるものとする。

第4章 料金及び手数料

(使用水量の端数計算)

第16条 使用水量1立方メートルに満たない端数は、料金計算のときにこれを次の月の使用水量に算入する。ただし、給水の停止又は廃止の場合においては、1立方メートルとして計算する。

(量水器の故障及び取り外したときの水量決定)

第17条 条例第41条第1号に掲げる場合又は量水器を取り外したときの使用水量は、前3箇月の平均使用水量とする。

2 前項の規定により難い事情のあるときは、前年同月の使用水量又は故障修理後の3箇月の平均使用水量とする。

3 前2項の規定によってもなおその使用水量を定めることができないときは、管理者の認定による。

(過誤納による精算)

第18条 料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難な者

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金の納付が困難な者

(3) その他特別の事情がある者

(料金の調定期間及び調定期日)

第20条 条例第40条の規定による料金の調定期間は、量水器の点検の定例日から翌月の定例日までとする。

2 前項の規定による調定期間における料金の調定期日は、翌月の月末とする。

3 給水廃止、休止、栓種変更、消火栓の演習その他一時の使用により生じた料金は、前2項の規定にかかわらず随時徴収する。

第5章 管理

(私設消火栓の封かん)

第21条 私設消火栓は、常時町において封かんする。

2 演習に使用する場合は、水道係員が立会いのもとに開封する。

(消火栓、仕切弁、量水器、止水栓等の自由開閉接触の禁止)

第22条 消火栓、仕切弁、量水器、止水栓等宅地内外の水道設備は、水道管理上水道係員以外の者が開閉し、又は接触してはならない。

(水道使用者の宅地内への立入り)

第23条 水道係員は、給水装置の検査又は使用状況等の調査のため、午前8時30分から午後5時15分までの間において、水道使用者の宅地内に立ち入ることができる。

2 給水装置の維持管理上特に必要があるとき、又は給水装置の破損等修繕のため水道使用者から請求があったときは、前項の時間は限定しない。

(消火栓の使用許可)

第24条 条例第32条第2項の規定により、公共消火栓を消火活動以外の使途に使用しようとする者は、公共消火栓の消火活動以外の使用申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに使用の可否を調査の上、使用を認めるときは公共消火栓の消火活動以外の使用許可書を交付する。

3 前項の規定により公共消火栓を使用する者は、当該消火栓に公共消火栓使用許可書を掲示しなければならない。

4 条例第32条第1項の規定により私設消火栓を消防の演習に使用する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(量水器設置箇所の注意)

第25条 量水器は、清潔に保管し、設置の場所には点検、修理、試験等に支障を生ずるようなものを置き、又は工作物を設けてはならない。

2 量水器ボックスが破損し、又は沈下露出した場合は、速やかに管理者に届け出て、修繕をしなければならない。

3 前項の破損が水道使用者の不注意に起因する場合は、修繕に要する費用は水道使用者の負担とする。

2 共用給水装置の場合は、給水装置の所有者及び全使用者に通知する。

第6章 分担金及び加入者負担金

(1) 宿泊営業以外

分類 項目 | 一般住宅 | 別荘住宅 | 共同住宅 | 分譲マンション | 社寮 | 備考 |

1人使用量 | 0.30 | 0.38 | 0.358 | 0.420 | 0.358 | |

建ぺい率 | 70% | 30% | 70% | 32% | 30% | 都市計画設定基準及びその他による地域 |

容積率 | 10分の40 | 50% | 10分の40 | 70% | 70% | 別単位を使用する。 |

1人使用面積 | 16.7 | 28.0 | 10.3 | 28.0 | 14.3 | 敷地面積より算出した建造物面積を求めた場合に使用 |

1畳使用人員 | 0.14 | 0.12 | 0.21 | 0.42 | 0.62 | 図面及び実地に確認できる場合 |

収容率 | 90% | 40% |

(2) 宿泊営業

能力 項目 | 500人以上 | 300人~499人 | 200人~299人 | 100人~199人 | 20人~99人 | 従業員100人以下 | 従業員101人以上 | 備考 |

1人使用量 | 0.548 | 0.489 | 0.464 | 0.443 | 0.252 | 0.170 | 0.230 | |

1人使用面積 | 22.2 | 18.2 | 16.2 | 14.3 | 8.6 | |||

収容率 | 55% | 50% | 45% | 45% | 40% |

2 給水申請の承認後及び給水開始後において、口径変更、給水装置の増加、用途変更、使用量増加が明確な用途の拡大等使用量が特に増加することが認められる場合は、管理者は、その増加分について分担金を前項の規定と同じく算出することができる。

3 第1項の表によらない特別なものについては、その使用量を適正に求めて算出単価を乗じて分担金とすることができる。この場合において、その基本数値は、国勢調査資料、日水協統計資料及び町の実績資料を使用する。

(加入者負担金)

第29条 草津町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年草津町条例第11号)第10条及び条例第57条に定められた加入者負担金の用途別単位については、次の第1号及び第2号の表の基準を使用して第3号の用途別単位算出例式により算出し、算出単価を乗じて得た額を加入者負担金とすることができる。

(1) 宿泊営業以外

分類 項目 | 一般住宅 | 別荘住宅 | 共同住宅 | 分譲マンション | 社寮 | 備考 |

1人使用量 | 0.19 | 0.30 | 0.350 | 0.412 | 0.350 | |

建ぺい率 | 70% | 30% | 70% | 22% | 30% | 都市計画設定基準及びその他による地域 |

容積率 | 10分の40 | 50% | 10分の40 | 70% | 70% | 別単位に変更ある場合は、それを使用する。 |

1人居住面積 | 16.7 | 28.0 | 10.3 | 28.0 | 14.3 | 計画のみで敷地面積が確定している場合、敷地面積より建物面積を算定し、これにより算定する。 |

1畳使用人員 | 0.15 | 0.13 | 0.24 | 0.42 | 0.62 | 図面及び実地に確認し得る場合の人員算定用 |

収容率 | 90% | 40% |

(2) 宿泊営業

能力 項目 | 500人以上 | 300人~499人 | 200人~299人 | 100人~199人 | 20人~99人 | 従業員100人以下 | 従業員101人以上 | 備考 |

1人使用量 | 0.425 | 0.366 | 0.355 | 0.237 | 0.157 | 0.150 | 0.23 | |

1人使用面積 | 22.2 | 18.2 | 16.2 | 14.3 | 8.6 | |||

収容率 | 55% | 50% | 45% | 45% | 40% |

(3) 用途別単位算出例式(分担金・加入者負担金)

敷地面積×建造物率÷1人使用面積 図面及び実畳数÷1畳使用人員 計画人員×収容率 届出人員及び調査人員+浮動人員 | =(/算定人員/算出人員/届出人員/)×分類別使用水量+施設使用水量=用途別単位(用途別水量) | |

2 給水申請の承認後及び給水開始後において、口径変更、給水装置の増加、用途変更、使用量増加が明確な用途の拡大等使用量が特に増加することが認められる場合は、管理者は、その増加分について加入者負担金を前項の規定と同じく算出することができる。

第7章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第30条 条例第59条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成26年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。