○草津町日中一時支援事業給付費の支給に関する規則

平成18年10月20日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、草津町が行う日中一時支援事業(以下「日中一時支援事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「日中一時支援事業」とは、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の宿泊を伴わない日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的として行う事業をいう。

2 この規則において「日中一時支援事業給付費」とは、第5条に規定する利用決定を受けた障害者等が法に規定する指定障害者支援施設等から日中一時支援サービスを受けたときに、当該障害者等に対し、当該日中一時支援サービスに要した費用について、支給するものをいう。

3 この規則において「障害者」とは、法第4条第1項に規定する障害者をいう。

4 この規則において「障害児」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児及び精神障害者のうち18歳未満である者をいう。

5 この規則において「保護者」とは、児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。

6 この規則において「指定障害者支援施設等」とは、法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設及び法第30条第1項第2号ロに規定する基準該当施設その他日中一時支援サービスを提供するに相応しいものとして町長が認めたものをいう。

(支給対象者)

第3条 日中一時支援事業給付費の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、草津町に居住し、日中において監護する者がいない等のため、日中一時支援が必要と認められる障害者又は障害児の保護者で、障害者又は障害児については、法第21条第1項の規定による障害支援区分1以上に該当するものとする。

(支給の調整)

第4条 日中一時支援事業給付費は、当該障害の状態につき、法の規定による介護給付その他の法令又は制度等により日中一時支援事業給付費に相当するものが行われたときは、その限度において行わない。

2 日中一時支援事業を利用している時間は、法の規定による介護給付等その他の障害福祉サービスを利用できない。

(利用の決定)

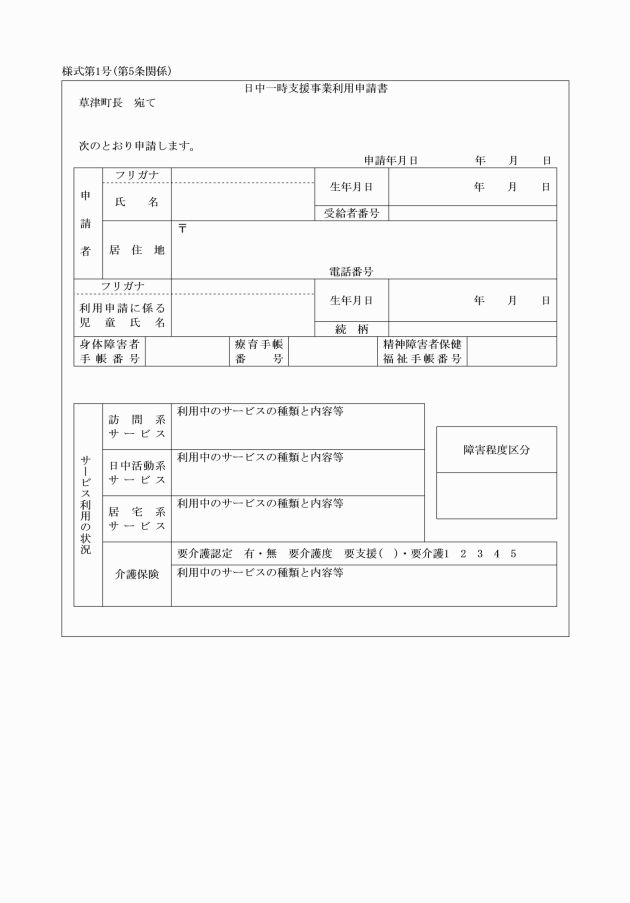

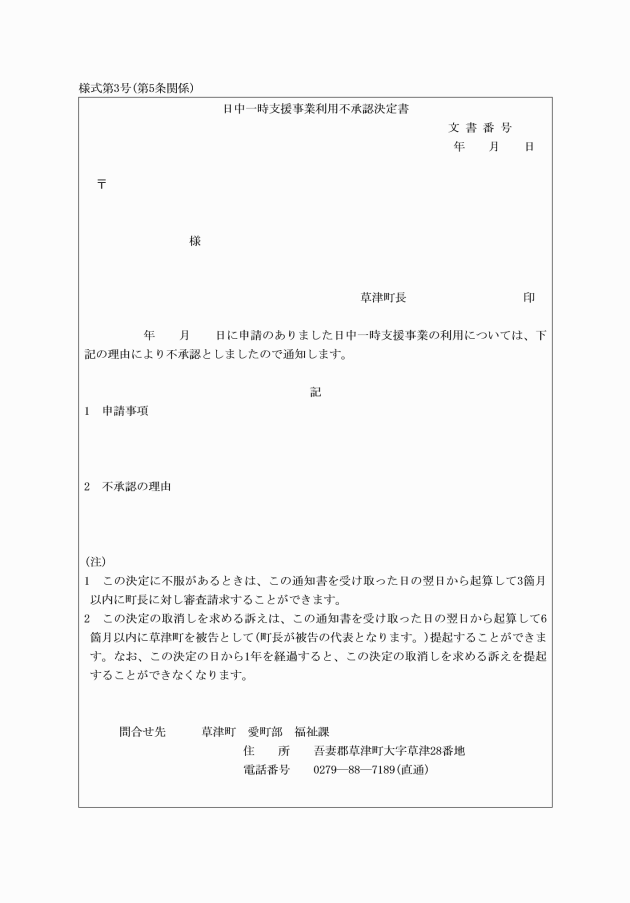

第5条 日中一時支援事業給付費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、町長に日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)により申請し、日中一時支援事業給付費を支給する旨の決定(以下「利用決定」という。)を受けなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を提示し、又は添付しなければならない。

(1) 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証

(2) 町長が必要と認める書類

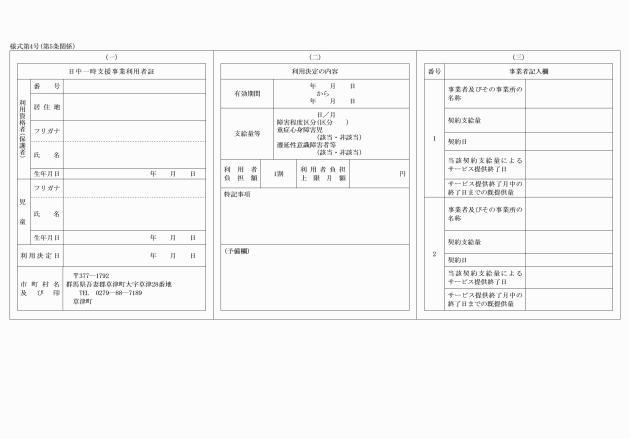

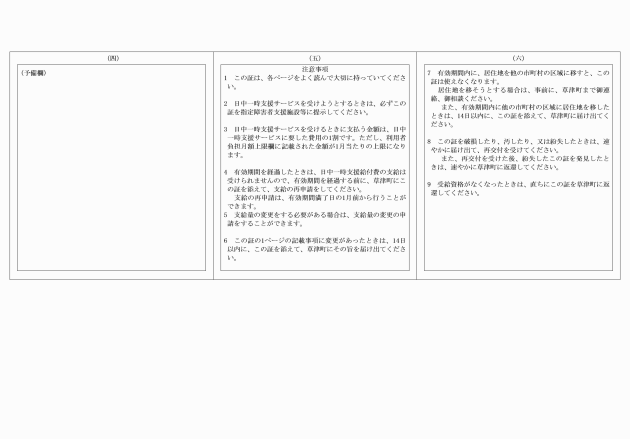

4 前項の利用者証には、有効期間を付するものとする。

5 町長は、日中一時支援事業の利用を決定した者(以下「利用資格者」という。)を日中一時支援事業利用資格者名簿(様式第5号)に記載するものとする。

(利用決定の変更)

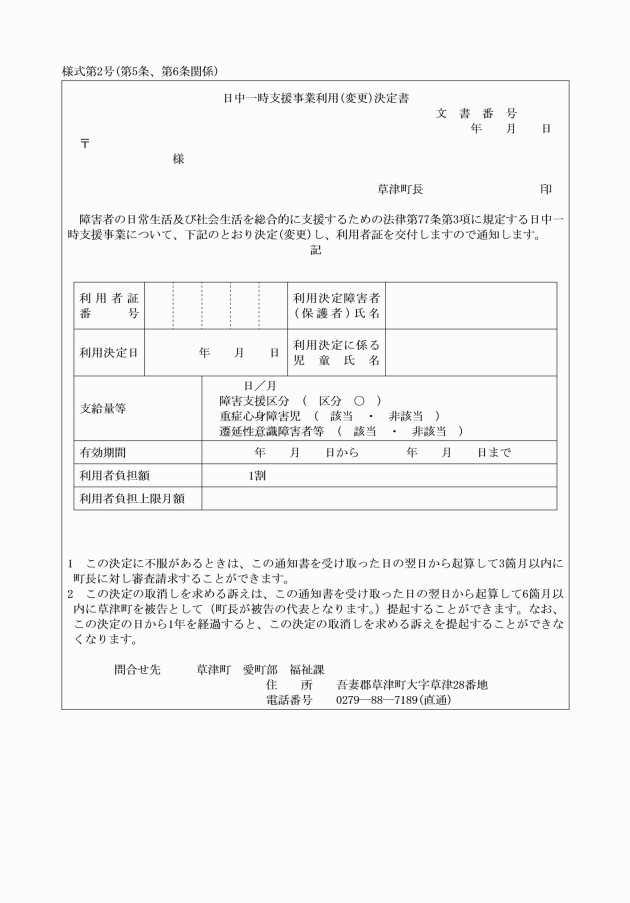

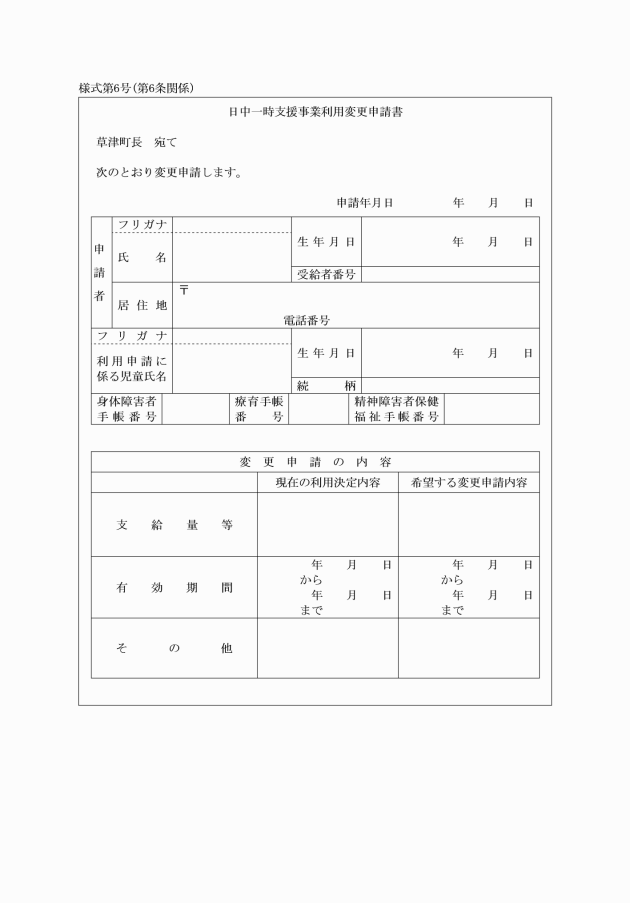

第6条 利用資格者が、現に受けている利用決定に係る日中一時支援サービスの支給量等を変更する必要があるときは、町長に対し、当該利用決定の変更を日中一時支援事業利用変更申請書(様式第6号)により申請することができる。

2 町長は、前項の申請又は職権により当該利用資格者につき、必要があると認めるときは、利用決定の変更を行うことができる。この場合において、町長は、当該変更利用決定に係る利用資格者に利用者証の提出を求めるものとする。

(利用決定の取消し)

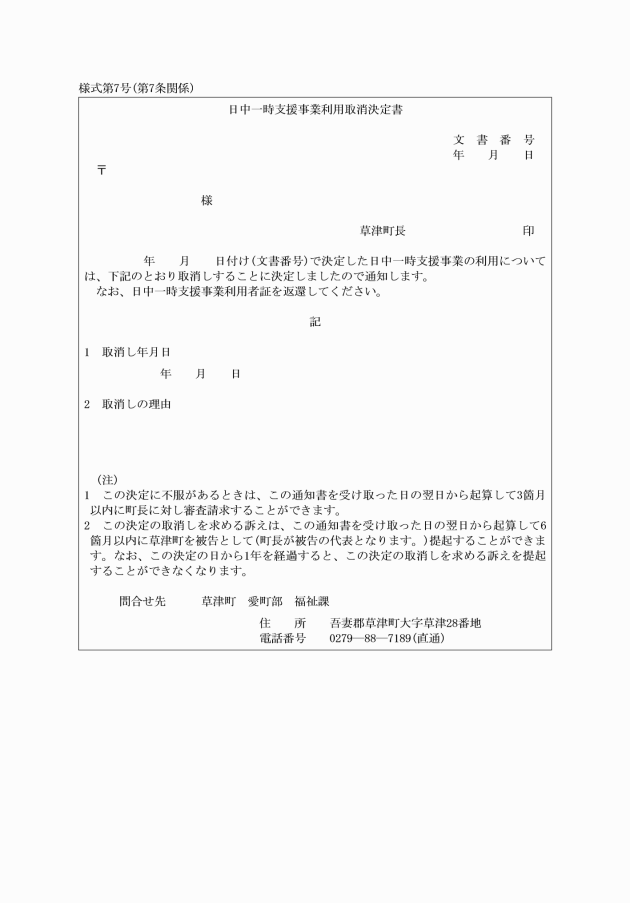

第7条 町長は、次に掲げる場合には、当該利用決定を日中一時支援事業利用取消決定書(様式第7号)により取り消すことができる。

(1) 利用決定に係る障害者等が、日中一時支援サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。

(2) 利用資格者が、利用決定の有効期間内に草津町以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により利用決定の取消しを行ったときは、当該取消しに係る利用資格者に対し利用者証の返還を求めるものとする。

(有効期間)

第8条 利用決定の有効期間は、原則として、利用決定を行った日から1年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この期間を変更することができるものとする。

2 有効期間満了後も引き続き日中一時支援サービスを利用しようとする利用資格者は、有効期間満了日までの1月以内に第5条第1項に規定する申請を行わなければならない。

(有効期間の更新)

第9条 町長は、前条第2項の規定により申請した利用資格者について、支給を受ける資格があると認めるときは、有効期間の更新を行うものとする。更新を行った有効期間が満了する場合にあってもまた同様とする。

2 町長は、前項の規定により有効期間の更新を行ったときは、新たな利用者証を交付するものとする。

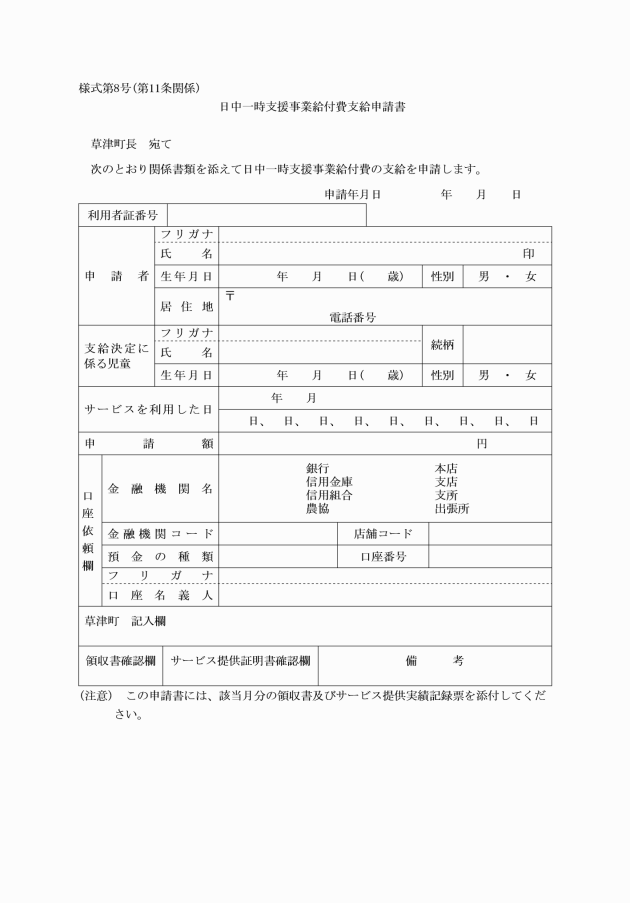

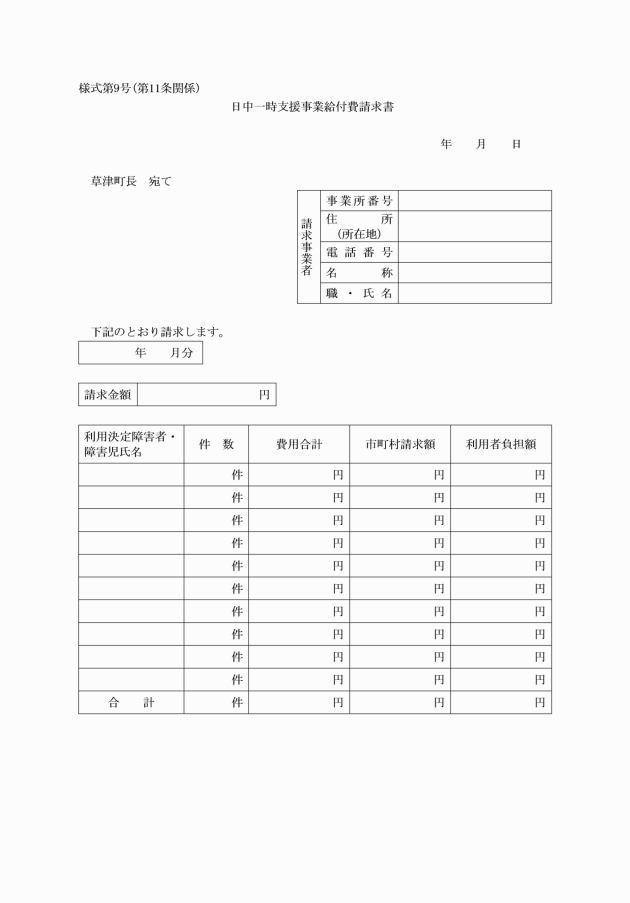

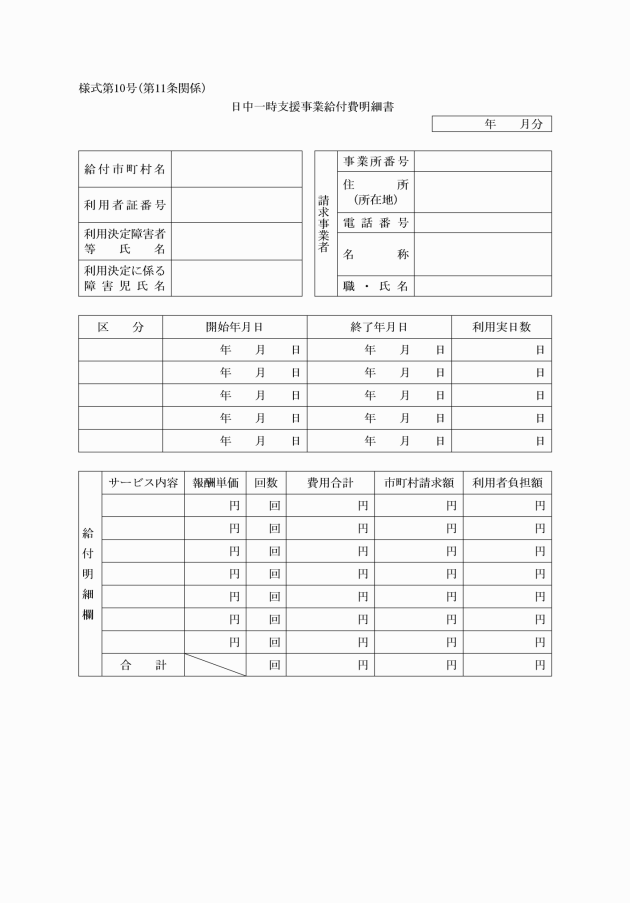

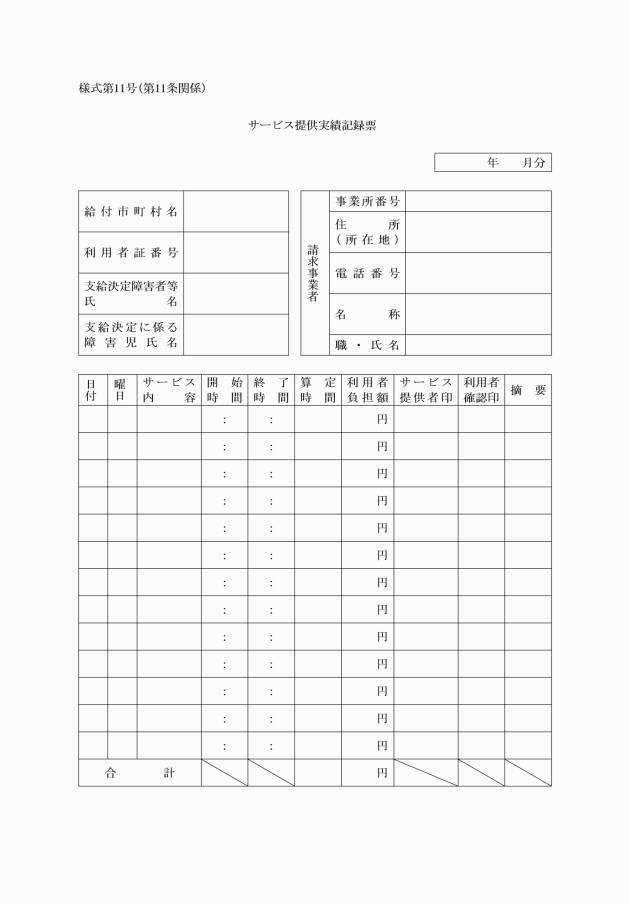

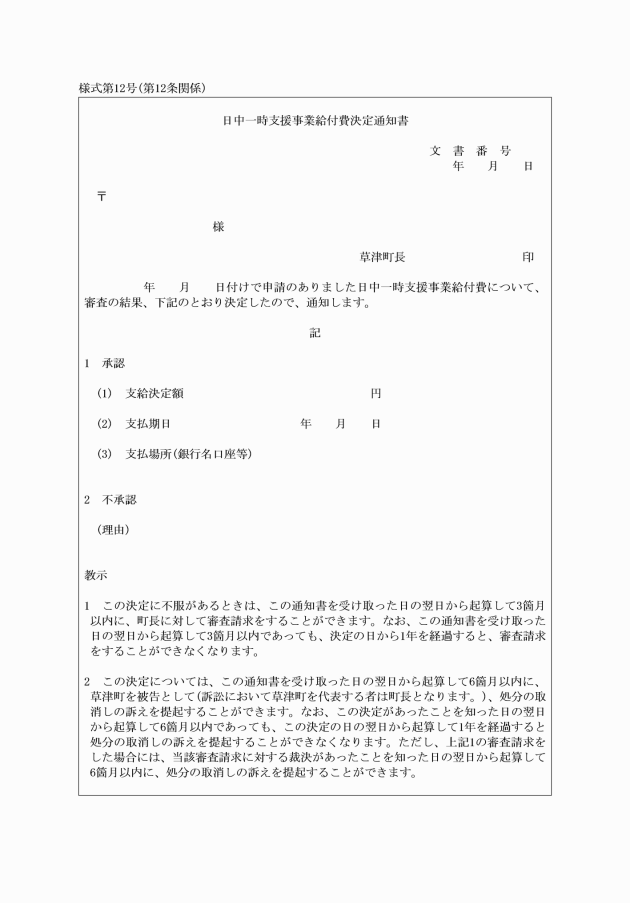

(日中一時支援事業給付費)

第11条 町長は、利用資格者が指定障害者支援施設等から日中一時支援サービスを受けたときは、当該利用資格者に対し、当該日中一時支援サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要した費用その他日常生活に要した費用又は利用者に負担させることが適当と認められる費用を除く。以下「特定費用」という。)について、日中一時支援事業給付費を支給する。

(1) 利用者証

(2) 障害福祉サービス受給者証(支給決定が行われていない場合を除く。)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 日中一時支援事業給付費の額は、別表第1により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。

4 利用資格者が法第29条第4項の規定により算定された額に、当該日中一時支援サービスに要した費用から前項の規定により算定された当該同一の月における日中一時支援事業給付費を控除して得た額を加えた額が、当該利用資格者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)で定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における日中一時支援事業給付費の額は、同項の規定により算出した費用の額の100分の90に相当する額を超え100分の100に相当する額以下の範囲内において別表第2に定める額とする。

5 利用資格者が指定障害者支援施設等から日中一時支援サービスを受けたときは、町長が、当該利用資格者が当該指定障害者支援施設等に支払うべき当該日中一時支援サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、当該利用資格者に代わり、当該指定障害者支援施設等に支払うことができる。

7 町長は、指定障害者支援施設等から日中一時支援事業給付費の請求があったときは、その内容を審査の上支払うものとする。

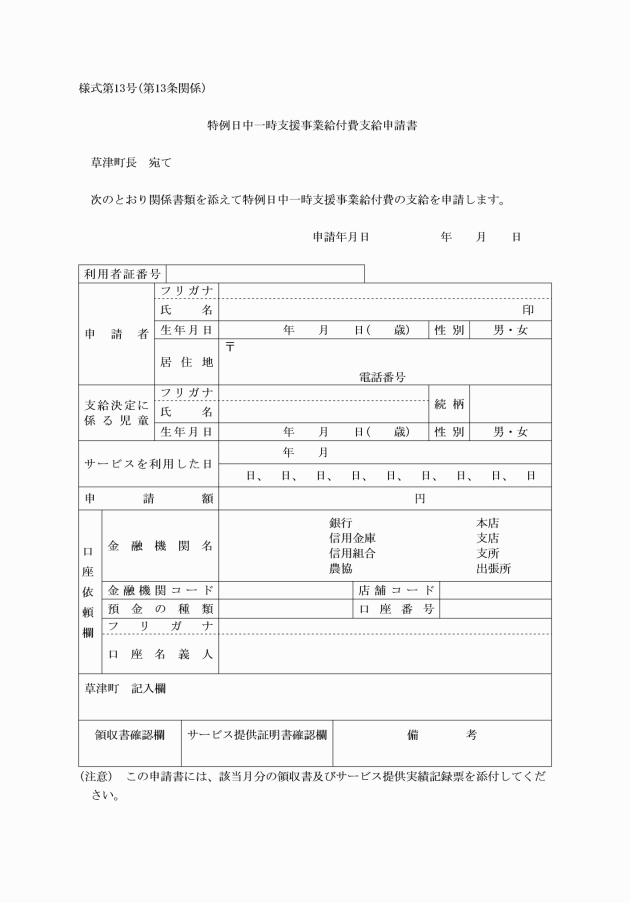

(特例日中一時支援事業給付費)

第13条 町長は、支給対象者が申請をした日から当該利用決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により日中一時支援サービスを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該日中一時支援サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、特例日中一時支援事業給付費を支給することができる。

(1) 利用者証(利用決定が行われていない場合を除く。)

(2) 障害福祉サービス受給者証(支給決定が行われていない場合を除く。)

(3) その他町長が必要と認める書類

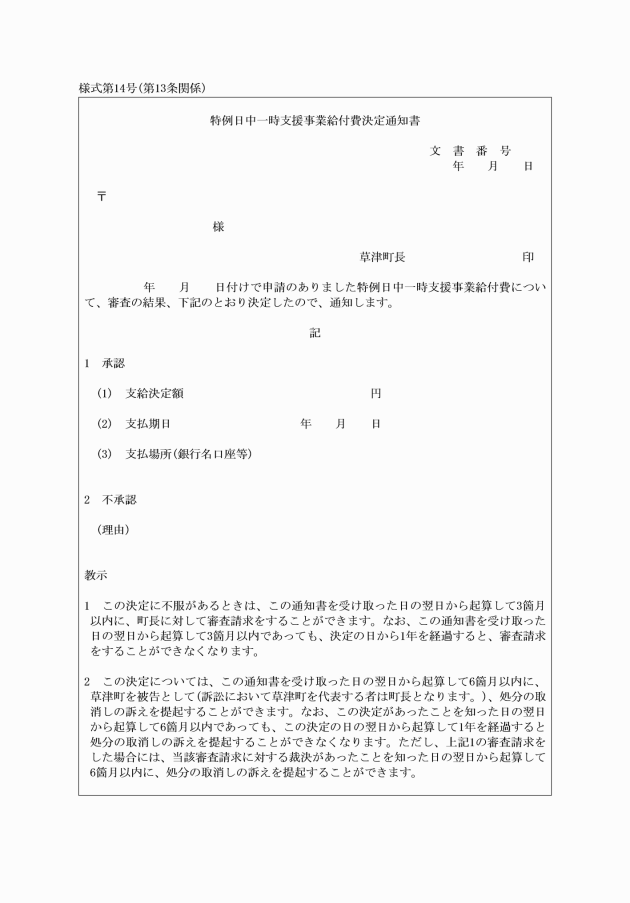

3 町長は、特例日中一時支援事業給付費の額を決定したときは、特例日中一時支援事業給付費決定通知書(様式第14号)により当該申請をした者に通知するものとする。ただし、町長が別に定める方法により、この通知に代えることができる。

4 特例日中一時支援事業給付費は、現に日中一時支援サービスに要した費用(特定費用を除く。)につき、別表第1により算定した費用の額の100分の90に相当する額を基準として、町長が定めるものとする。

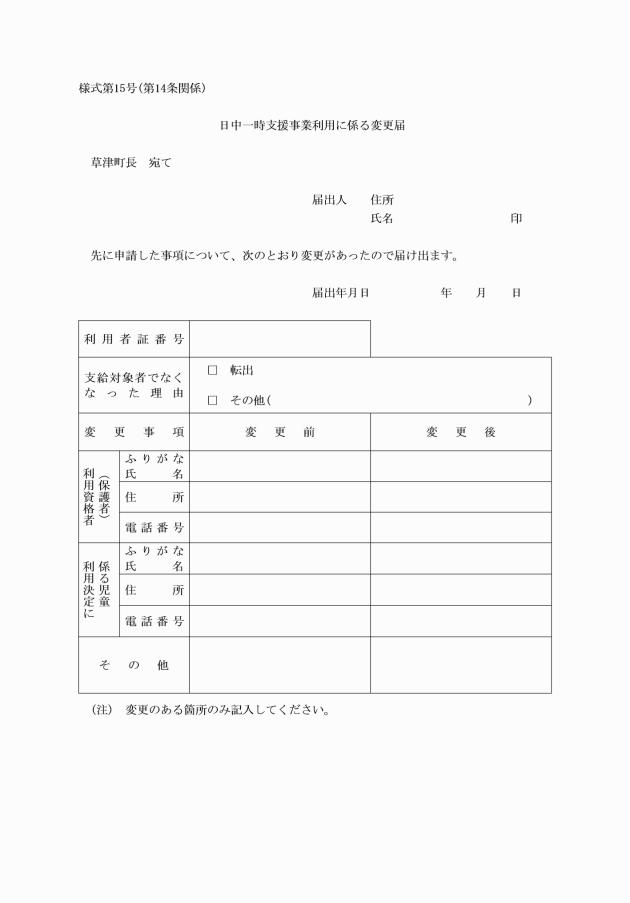

(届出の義務)

第14条 利用資格者は、次に掲げる事項に該当したときは、その旨を、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 支給対象者でなくなったとき。

(2) 第5条第1項の規定による申請の内容に変更があったとき。

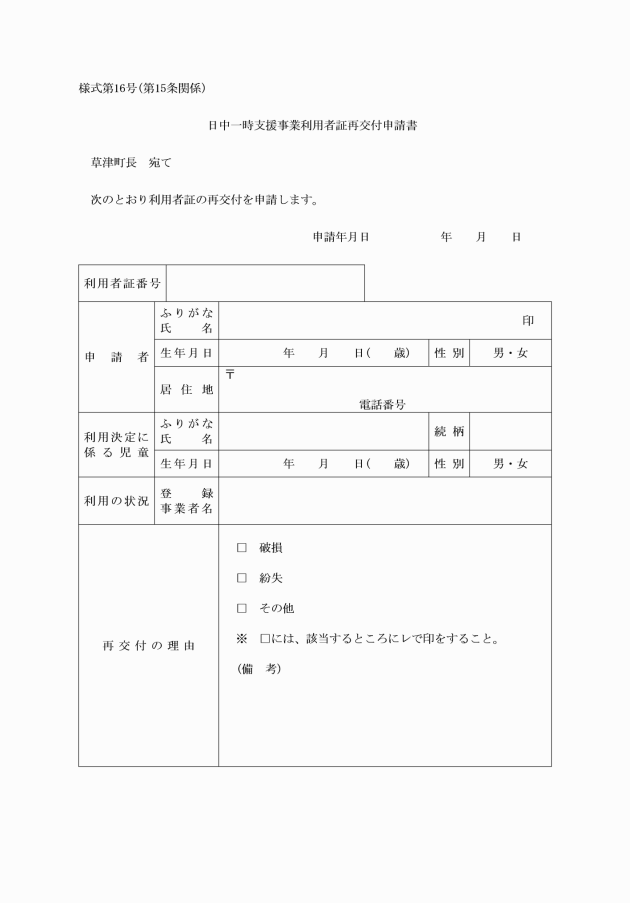

(利用者証の再交付申請)

第15条 利用資格者は、利用者証を破損し、又は亡失したことにより利用者証の再交付を受けようとするときは、日中一時支援事業利用者証再交付申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

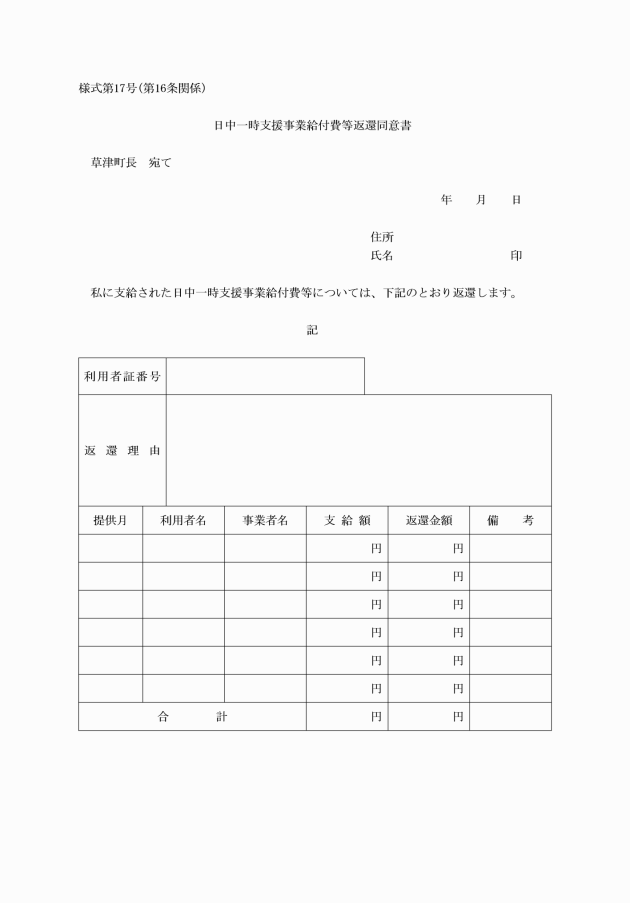

(日中一時支援事業給付費等の返還)

第16条 町長は、偽りその他不正の行為により日中一時支援事業給付費及び特例日中一時支援事業給付費の支給を受けた者に対し、既に支給した日中一時支援事業給付費及び特例日中一時支援事業給付費の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第17条 日中一時支援事業給付費を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

附則(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

附則(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

附則(平成22年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

別表第1(第11条、第13条関係)

1 障害者

障害程度区分 | 報酬単価(単位:円) | 草津町負担額(単位:円) | 利用者負担額(単位:円) | ||||||

4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | |

区分6 | 2,225 | 4,450 | 6,675 | 2,002 | 4,005 | 6,007 | 223 | 445 | 668 |

区分5 | 1,892 | 3,785 | 5,677 | 1,702 | 3,406 | 5,109 | 190 | 379 | 568 |

区分4 | 1,560 | 3,120 | 4,680 | 1,404 | 2,808 | 4,212 | 156 | 312 | 468 |

区分3 | 1,405 | 2,810 | 4,215 | 1,264 | 2,529 | 3,793 | 141 | 281 | 422 |

区分1及び区分2 | 1,225 | 2,450 | 3,675 | 1,102 | 2,205 | 3,307 | 123 | 245 | 368 |

2 障害児

障害程度区分 | 報酬単価(単位:円) | 草津町負担額(単位:円) | 利用者負担額(単位:円) | ||||||

4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | |

区分3 | 1,892 | 3,785 | 5,677 | 1,702 | 3,406 | 5,109 | 190 | 379 | 568 |

区分2 | 1,482 | 2,965 | 4,447 | 1,333 | 2,668 | 4,002 | 149 | 297 | 445 |

区分1 | 1,225 | 2,450 | 3,675 | 1,102 | 2,205 | 3,307 | 123 | 245 | 368 |

3 厚生労働大臣が定める施設基準並びに子ども家庭長官及び厚生労働大臣が定める施設基準(平成18年厚生労働省告示第551号。以下「施設基準」という。)2の2イに適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において日中一時支援事業を行った場合

区分 | 報酬単価(単位:円) | 草津町負担額(単位:円) | 利用者負担額(単位:円) | ||||||

4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | |

区分6に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者 | 6,200 | 12,400 | 18,600 | 5,580 | 11,160 | 16,740 | 620 | 1,240 | 1,860 |

区分5以上に該当し、進行性筋萎縮症に罹患している者又は区分5以上に該当する重症心身障害者 | |||||||||

重症心身障害児 | |||||||||

4 施設基準2の2ロに適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において日中一時支援事業を行った場合

区分 | 報酬単価(単位:円) | 草津町負担額(単位:円) | 利用者負担額(単位:円) | ||||||

4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | |

区分6に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者 | 5,675 | 11,350 | 17,025 | 5,107 | 10,215 | 15,322 | 568 | 1,135 | 1,703 |

区分5以上に該当し、進行性筋萎縮症に罹患している者又は区分5以上に該当する重症心身障害者 | |||||||||

重症心身障害児 | |||||||||

厚生労働大臣が定める基準並びに家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第236号)に規定する基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等又はこれに準ずる者(区分4以下に該当する重症心身障害者等) | 3,250 | 6,500 | 9,750 | 2,925 | 5,850 | 8,775 | 325 | 650 | 975 |

医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属すると診断された者 | |||||||||

5 食事提供体制加算

低所得者等に対して、当該指定短期入所施設等に従事する調理員により又は調理業務を第三者に委託していることにより、食事の提供を行った場合は、令和3年3月31日までの間、1日につき300円以内を加算する。

別表第2(第11条関係)

税額等による階層区分 | 利用者負担上限月額 | 備考 | |

A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護世帯(政令第17条第4号の適用を受ける場合) | 0円 | 利用者負担額については、利用者負担上限月額を超える負担は求めないこととし、利用者負担上限月額を超えた額については、草津町が負担するものとする。 |

B | 当該年度分の市町村民税非課税世帯(政令第17条第4号の適用を受ける場合) | 0円 | |

C―1 (障害児) | 当該年度分の市町村民税課税世帯(政令第17条第3号の適用を受ける場合) | 4,600円 | |

C―2 (障害者) | 当該年度分の市町村民税課税世帯(政令第17条第2号ロの適用を受ける場合) | 9,300円 | |

D | 当該年度分の市町村民税課税世帯(政令第17条第1号の適用を受ける場合) | 37,200円 | |

(注) 18歳以上の障害者の「世帯」の範囲については、当該障害者及びその配偶者とする。