○草津町生活サポート事業給付費の支給に関する規則

平成18年11月8日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、草津町が実施する生活サポート事業に関して、生活サポート事業給付費を支給するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「生活サポート事業給付費」とは、法の規定に基づく介護給付費支給決定者以外の者であって、日常生活に関する支援を行わなければ、本人の生活に支障を来すおそれのある障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が法に規定する指定障害福祉サービス事業者等から生活サポートサービスを受けたとき、これに要した費用について、支給するものをいう。

2 この規則において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち18歳以上である者をいう。

3 この規則において「障害児」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児及び精神障害者のうち18歳未満である者をいう。

4 この規則において「保護者」とは、児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。

5 この規則において「指定障害福祉サービス事業者等」とは、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者及び法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所その他生活サポートサービスを提供するに相応しいものとして町長が認めたものをいう。

(支給対象者)

第3条 生活サポート事業給付費の支給の対象となる者は、草津町内に居住する障害者又は障害児の保護者とする。

2 前項に定めるもののほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所等障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所等障害者にあっては、当初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)が草津町内である者は、生活サポート事業給付の支給の対象とする。

(生活サポートサービスの内容)

第4条 この規則において「生活サポートサービス」とは、障害者等につき、居宅において、次に掲げる便宜を供与することをいう。

(1) 生活の支援に関すること。

ア 生活の指導及び相談

イ 見守り及び声かけ

ウ 他の福祉サービスを活用するための調整

エ その他必要な生活の支援

(2) 家事の援助に関すること。

ア 調理

イ 衣類の洗濯及び補修

ウ 住居等の掃除及び整理整頓

エ その他必要な家事

(利用の決定)

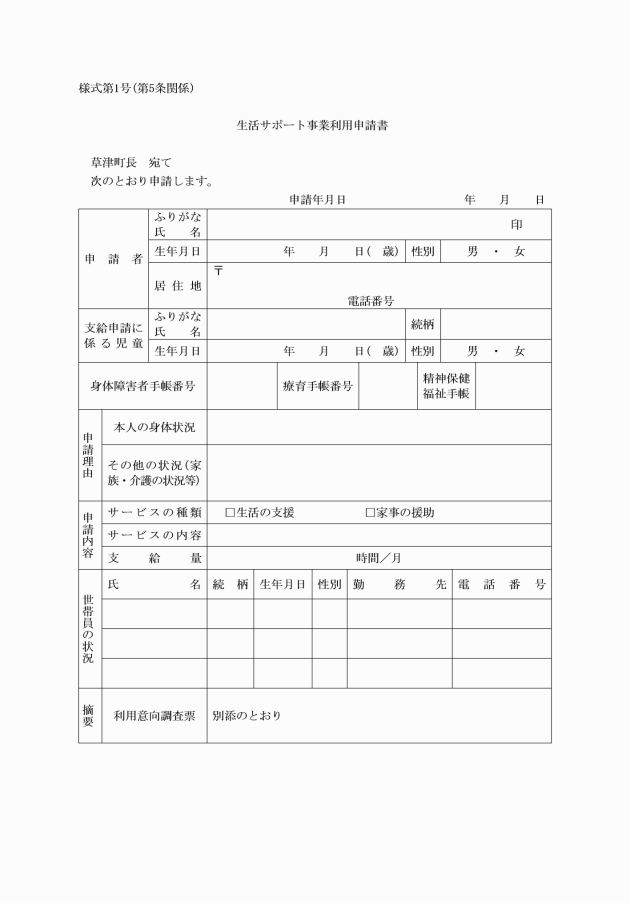

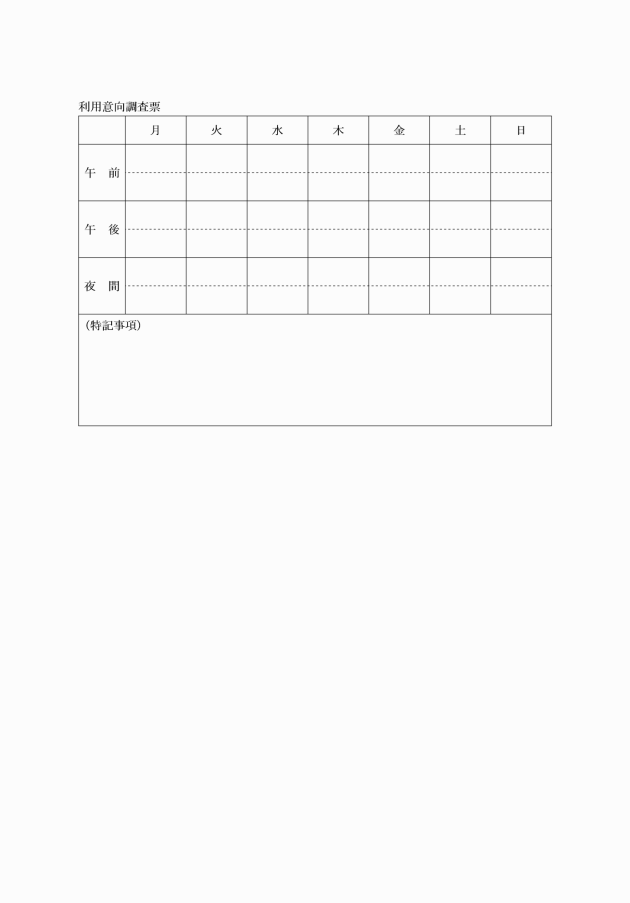

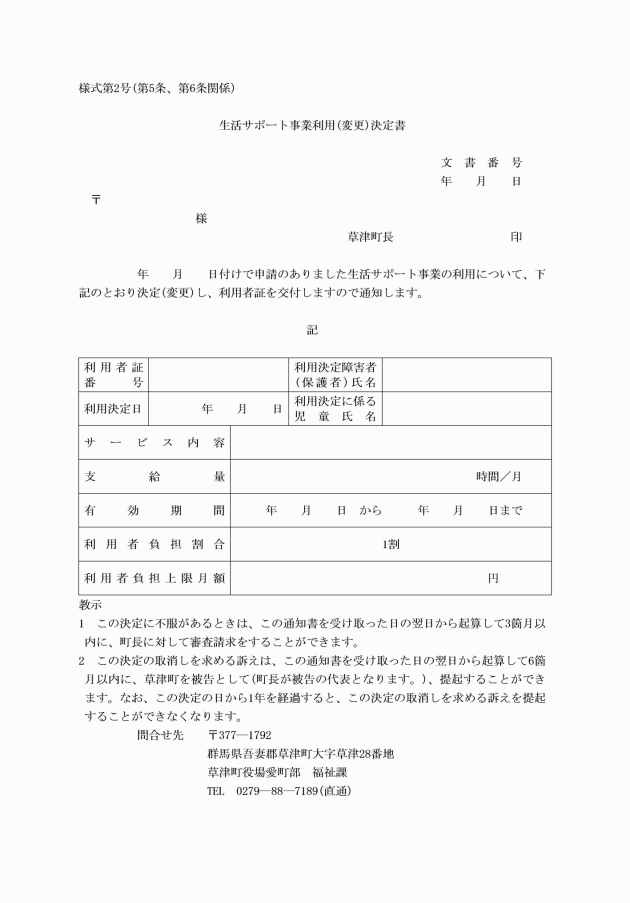

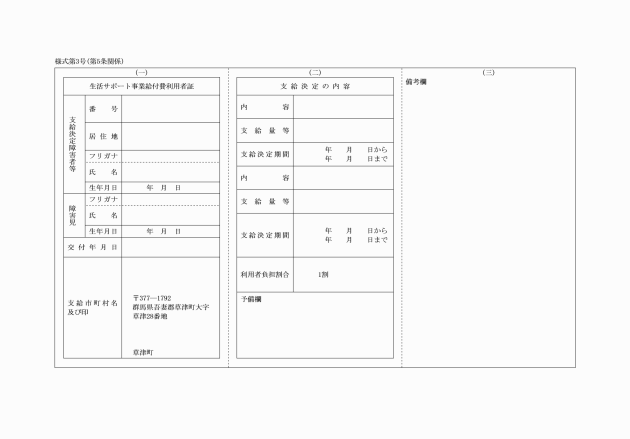

第5条 生活サポート事業給付費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、生活サポート事業給付費の支給を受けようとするときは、生活サポート事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請し、生活サポート事業給付費を支給する旨の決定(以下「利用決定」という。)を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、生活サポート事業給付費の支給の決定を行うため、当該職員をして、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者に面接をさせ、町長が必要と認める事項の聴取り等を実施させるものとする。

3 町長は、第1項の利用決定を行う場合には、月を単位として町長が定める期間において支給するサービスの量を定めるものとする。

5 利用者証には、利用決定を行った日から1年間の有効期間を付するものとする。ただし、町長が認めるときは、この期間を変更することができる。

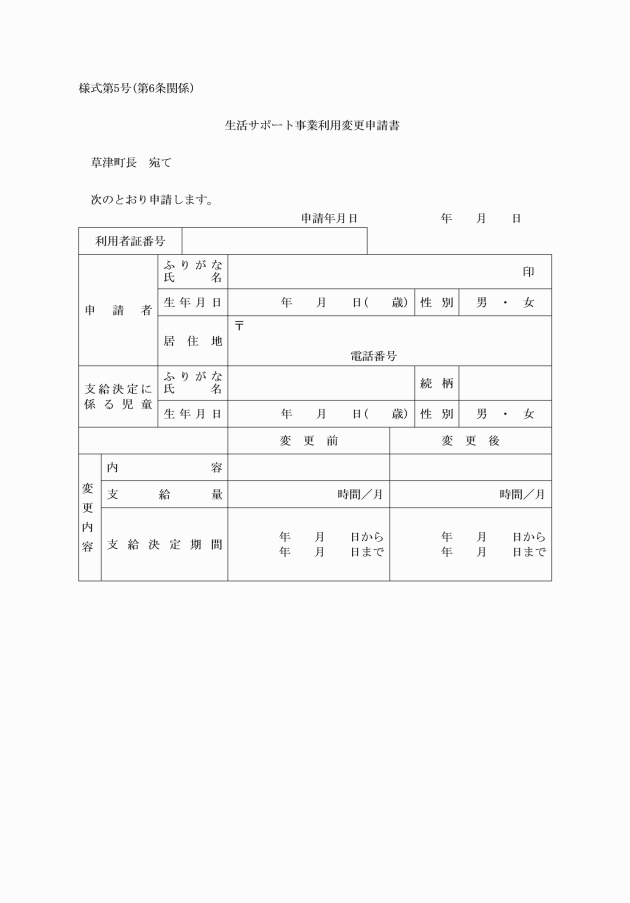

(利用決定の変更)

第6条 利用決定障害者等は、現に受けている利用決定に係る生活サポートサービスの支給量等を変更する必要があるときは、生活サポート事業利用変更申請書(様式第5号)により町長に対し、当該支給決定の変更を申請することができる。

2 町長は、前項の申請又は職権により、当該利用決定障害者等につき、必要があると認めるときは、利用決定の変更を行うことができる。この場合において、町長は、当該決定に係る利用決定障害者等に利用者証の提出を求めるものとする。

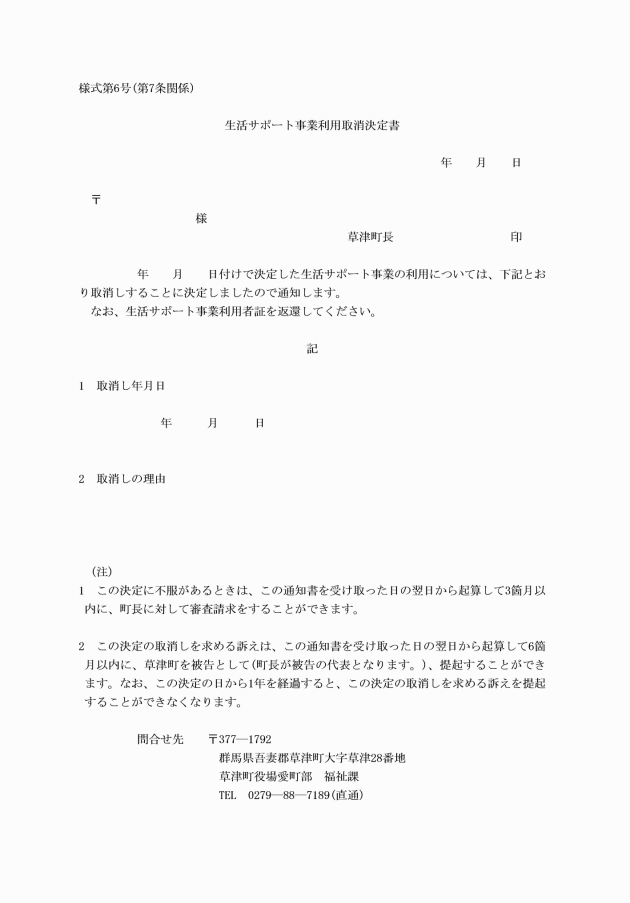

(支給決定の取消し)

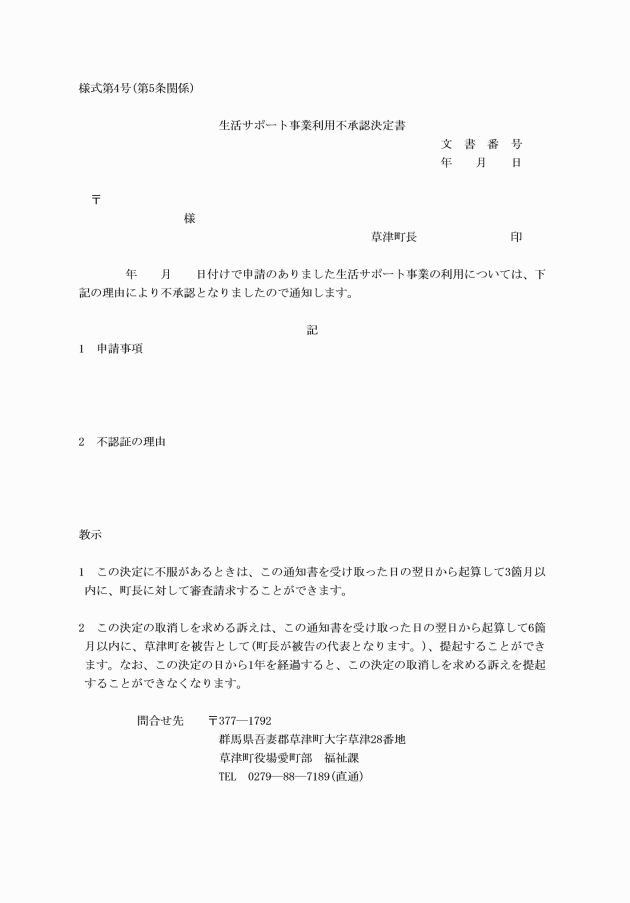

第7条 町長は、次に掲げる場合には、生活サポート事業利用取消決定書(様式第6号)により当該利用決定を取り消すことができる。

(1) 利用決定に係る障害者等が、生活サポートサービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。

(2) 利用決定障害者等が、利用決定の有効期間内に、草津町以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) 利用決定に係る障害者等又は障害児の保護者が、正当な理由なしに利用の申請又は利用の変更申請に係る調査に応じないとき。

2 町長は、前項の規定により利用決定の取消しを行ったときは、当該取消しに係る利用決定障害者等に対し利用者証の返還を求めるものとする。

(生活サポート事業給付費)

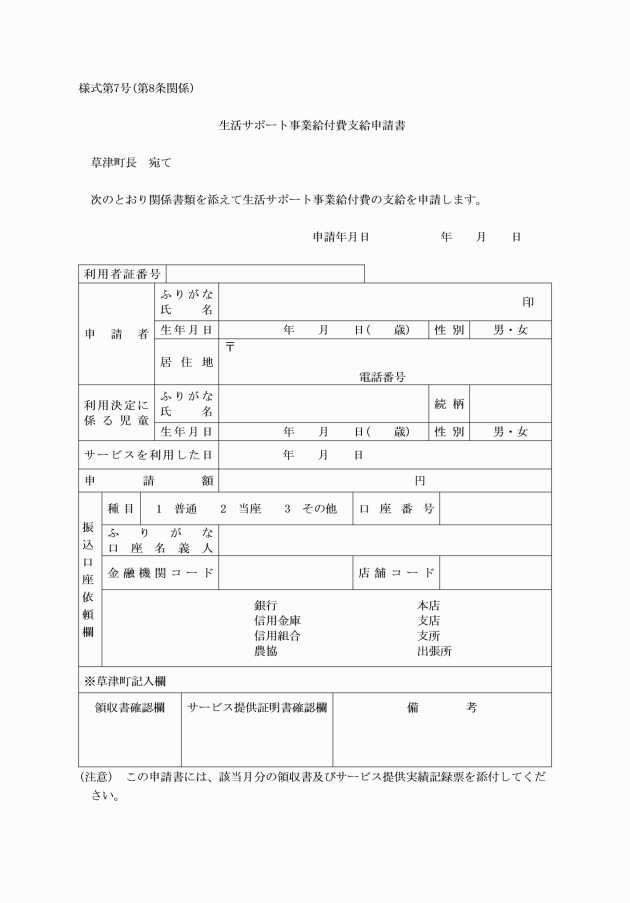

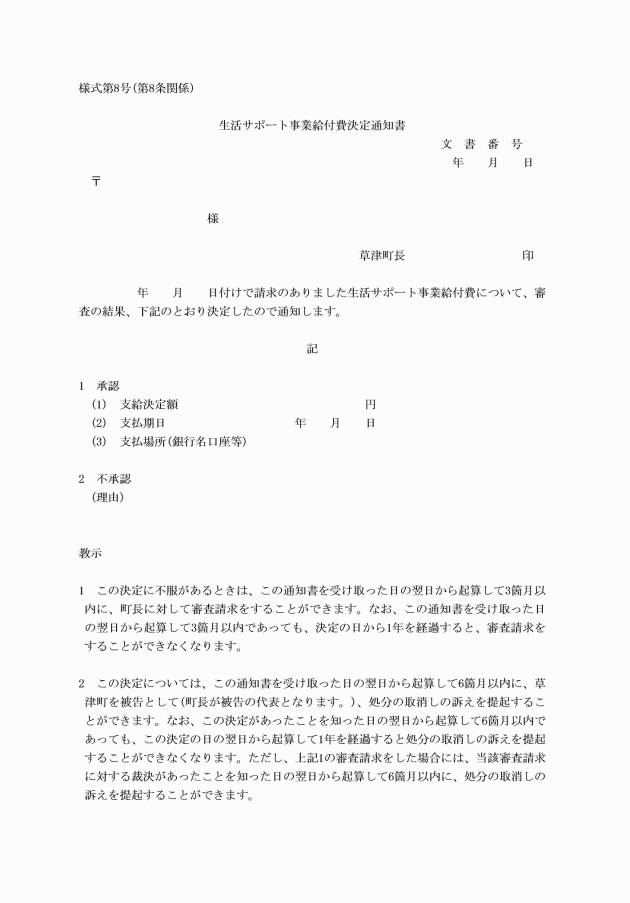

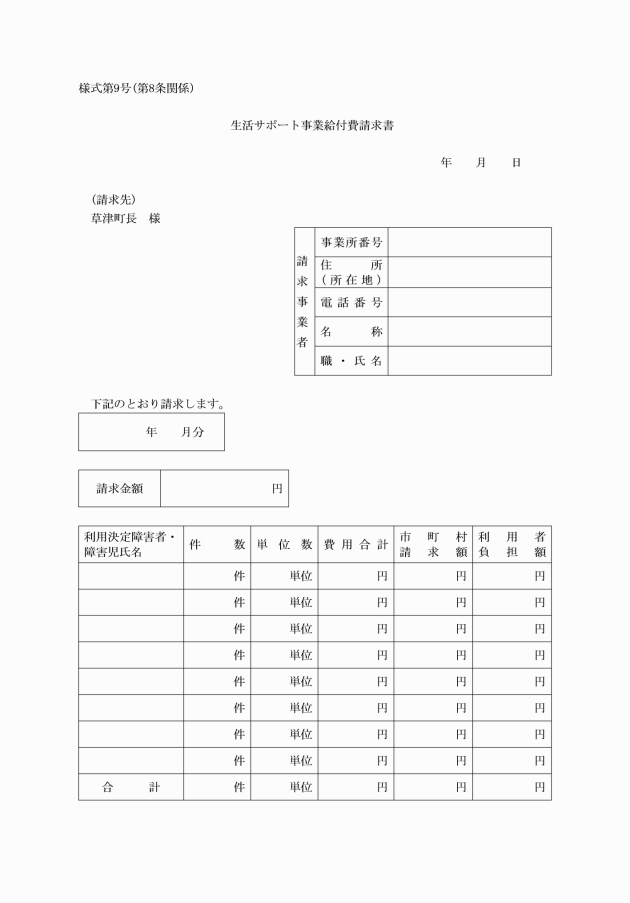

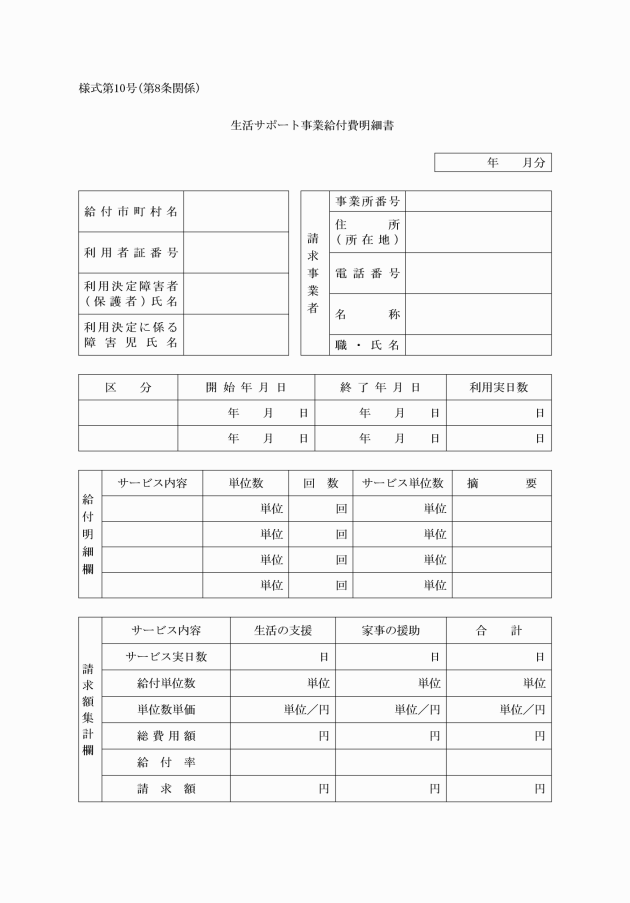

第8条 町長は、利用決定障害者等が、指定障害福祉サービス事業者等から生活サポートサービスを受けたときは、当該利用決定障害者等に対し、当該生活サポートサービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要した費用その他日常生活に要した費用又は利用者に負担させることが適当と認められるものを除く。(以下「特定費用」という。)を支給するものとする。この規定による申請は、生活サポート事業給付費支給申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 生活サポートサービスを受けようとする利用決定障害者等は、指定障害福祉サービス事業者等に利用者証を提示して当該生活サポートサービスを受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

3 生活サポート事業給付費の支給の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活サポートサービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に生活サポートサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

6 利用決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から生活サポートサービスを受けたときは、町長は、当該利用決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等に支払うべき当該生活サポートサービスに要した費用(特定費用を除く。)について、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができる。

7 前項の規定による支払があったときは、利用決定障害者等に対し生活サポートサービス費の支給があったものとみなす。

9 前項の規定する申請は、月を単位として当該生活サポートサービスが行われた月の翌月10日までに行うものとする。

(特例生活サポート事業給付費)

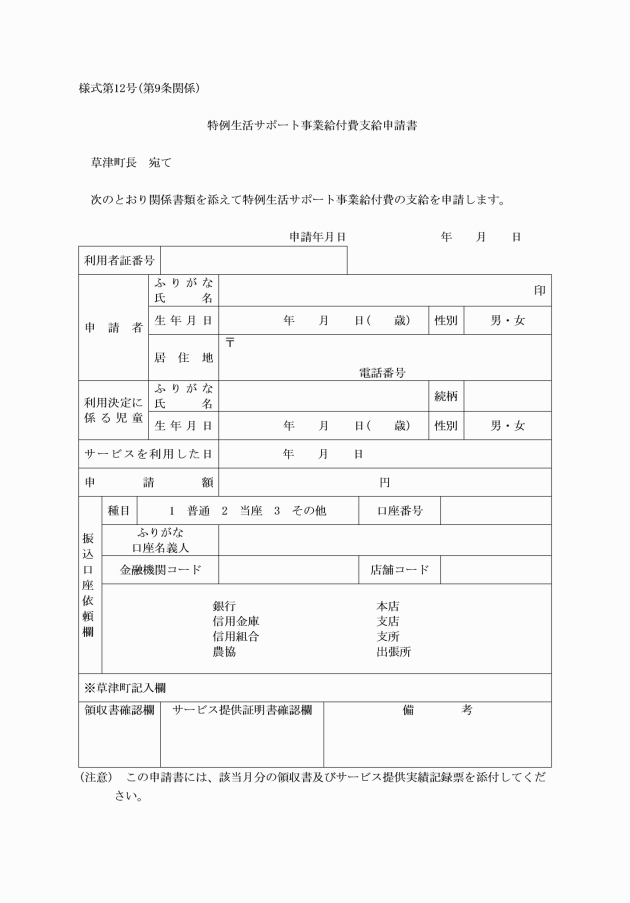

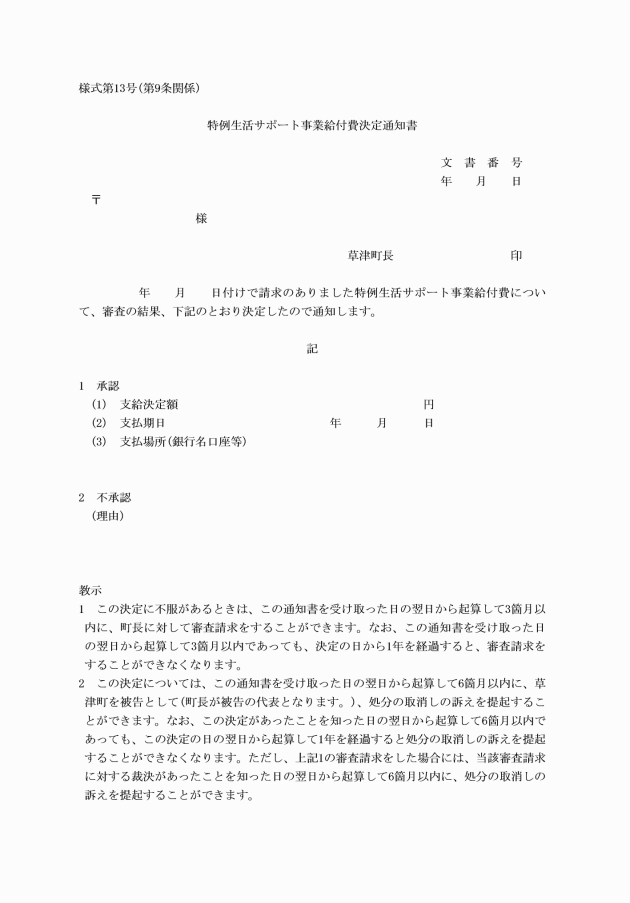

第9条 町長は、利用決定障害者等が、申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により生活サポートサービスを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該生活サポートサービスに要した費用(特定費用を除く。)について、特例生活サポート事業給付費を支給することができる。この場合において、この規定による申請は、特例生活サポート事業給付費支給申請書(様式第12号)により行うものとする。

2 特例生活サポート事業給付費は、当該現に生活サポートサービスに要した費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額を基準として、町長が定めるものとする。

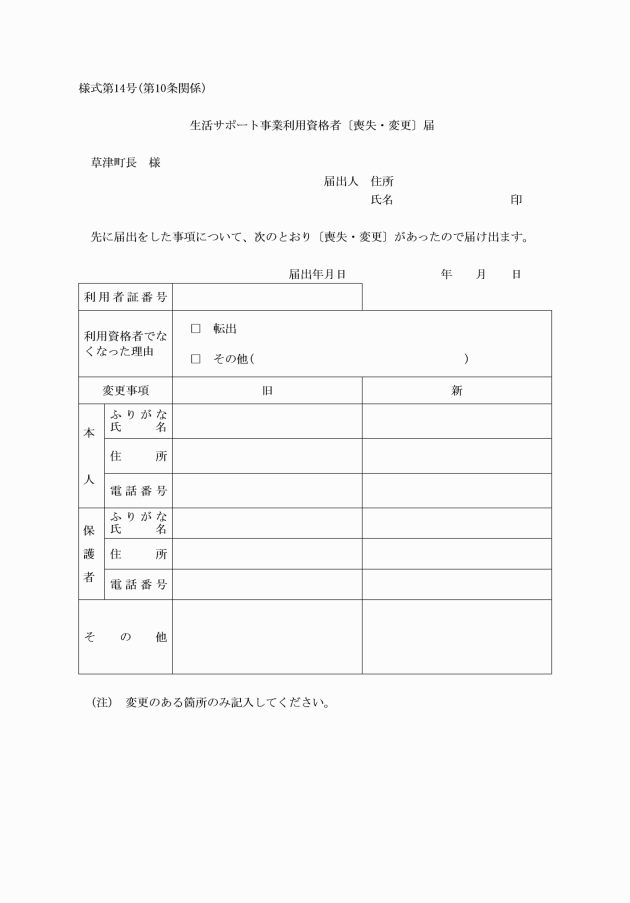

(届出の義務)

第10条 支給決定障害者等は、次に掲げる事項に該当したときは、その旨を、生活サポート事業利用資格者〔喪失・変更〕届(様式第14号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 支給対象者でなくなったとき。

(2) 第5条の規定による申請の内容に変更があるとき。

2 前項の規定による届出には、利用者証を添付しなければならない。

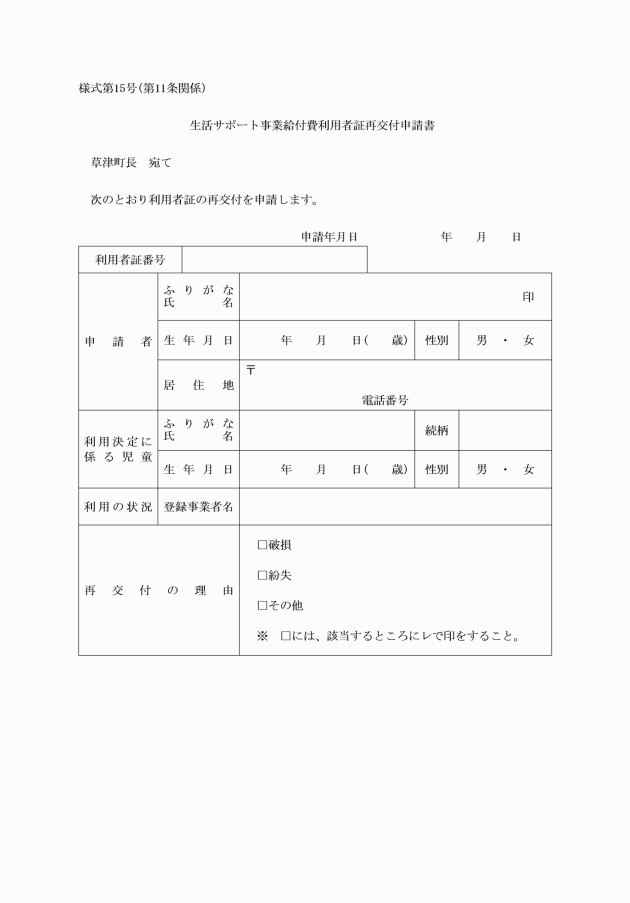

(利用者証の再交付申請)

第11条 障害者又は障害児の保護者は、利用者証を破損し、又は亡失したことにより、利用者証の再交付を受けようとするときは、生活サポート事業給付費利用者証再交付申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

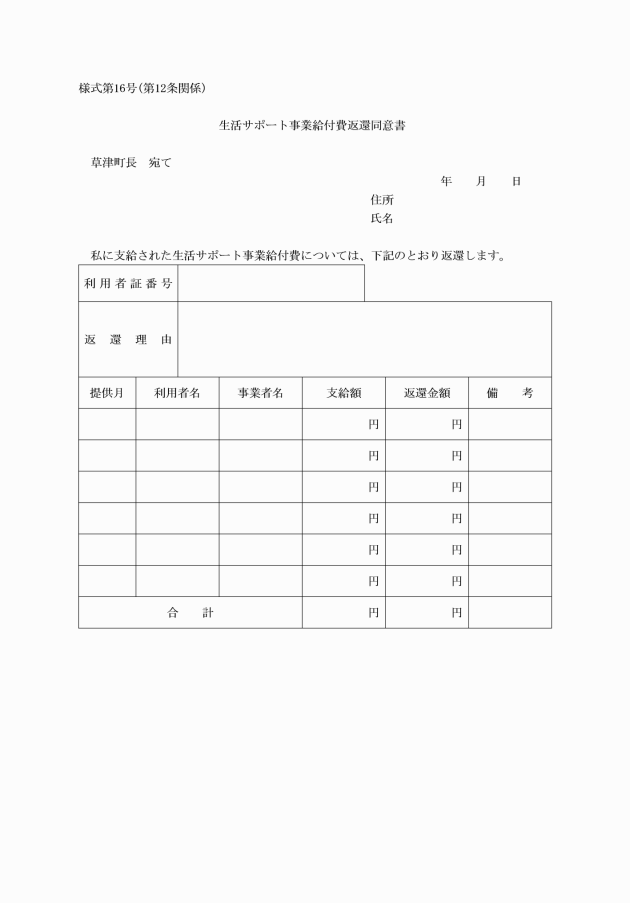

(生活サポート事業給付費の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の行為により生活サポート事業給付費の支給を受けた者に対し、既に支給した生活サポート事業給付費の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第13条 生活サポート事業給付費を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

附則(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

附則(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

附則(平成22年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

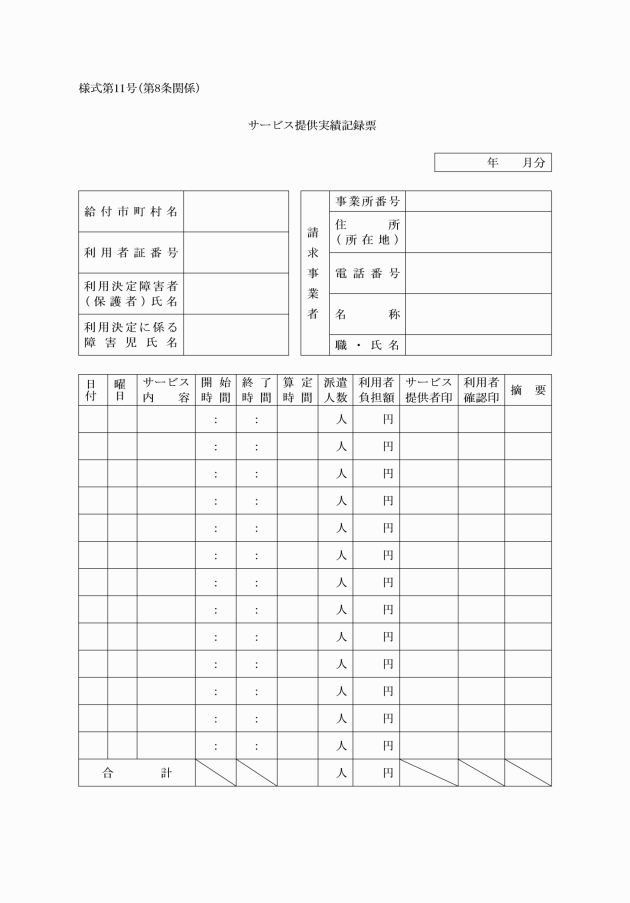

別表(第8条関係)

税額等による階層区分 | 利用者負担上限月額 | 備考 | |

A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護世帯(政令第17条第4号の適用を受ける場合) | 0円 | 利用者負担額については、利用者負担上限月額を超える負担は求めないこととし、利用者負担上限月額を超えた額については、草津町が負担するものとする。 |

B | 当該年度分の市町村民税非課税世帯(政令第17条第4号の適用を受ける場合) | 0円 | |

C―1 (障害児) | 当該年度分の市町村民税課税世帯(政令第17条第3号の適用を受ける場合) | 4,600円 | |

C―2 (障害者) | 当該年度分の市町村民税課税世帯(政令第17条第2号ロの適用を受ける場合) | 9,300円 | |

D | 当該年度分の市町村民税課税世帯(政令第17条第1号の適用を受ける場合) | 37,200円 | |

(注) 18歳以上の障害者の「世帯」の範囲については、当該障害者及びその配偶者とする。