○草津町下水道条例施行規則

昭和52年5月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津町下水道条例(昭和52年草津町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用月)

第2条 条例第2条第8号の規定による使用月は、次に掲げるところによる。

(1) 水道水及び温水を使用した場合は、草津町給水条例(平成10年草津町条例第1号)及び草津町温水給湯条例(昭和51年草津町条例第7号)第33条第1項に規定する月による。

(2) 水道水及び温水以外の水を使用した場合は、月の始めから月の終わりを1箇月とする。

(排水設備の設置基準)

第3条 条例第3条第2号に規定する排水設備の公共ます等への固着箇所及び工事の実施方法は、次の基準による。ただし、特別の理由があるときは、草津町長(以下「町長」という。)の指示を受けて次の基準によらないことができる。

(1) 下水を排除するための排水設備は、ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔を開け、内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで固着しなければならない。

(2) 台所、浴場等その他下水の流入口には、金網その他をもって塵芥流入防止の措置を採ること。

(3) 暗渠の起点、終点、集合及び屈曲若しくは内径又は種類を異にする管きょの接続部又は勾配が著しく変化する箇所には、接続ますを設けること。ただし、清掃に支障がないときは、この限りでない。

(4) 管きょ、ますその他附属装置は、不浸透かつ耐水構造とすること。

2 排水設備のうち水洗便所の工事は、法令の規定によるもののほか、次によらなければならない。ただし、特別の事由があるときは、町長の承認を受け、これによらないことができる。

(1) 便器は、使用に当たり完全に洗浄できる装置とすること。

(2) 洗浄用水槽は、洗浄のため相当の水圧が得られる高さに設置すること。

(3) 洗浄用水槽と大便器を連続する鉄管類は、内径30ミリメートル以上とすること。

(4) 給水管には、必要に応じ凍結防止の装置をすること。

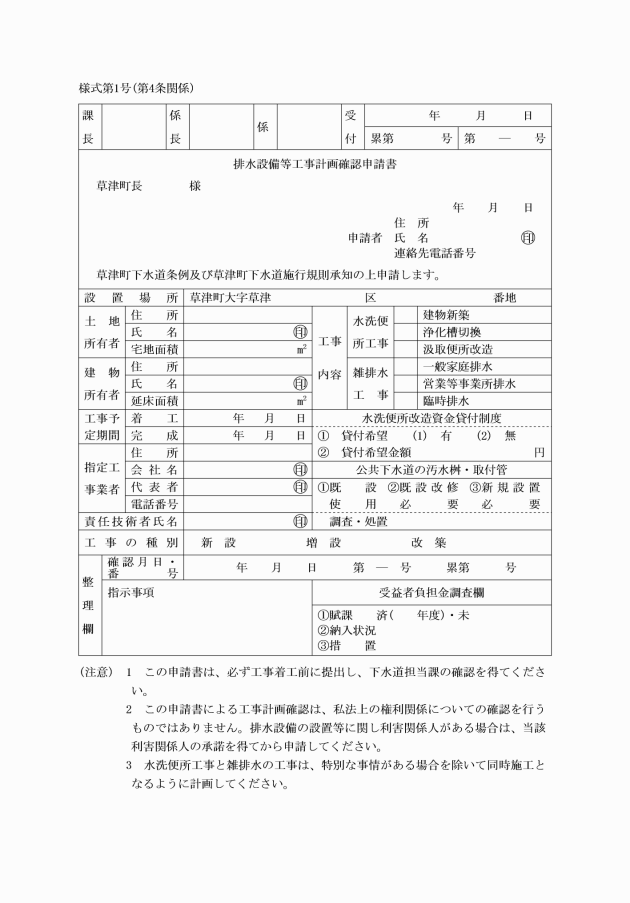

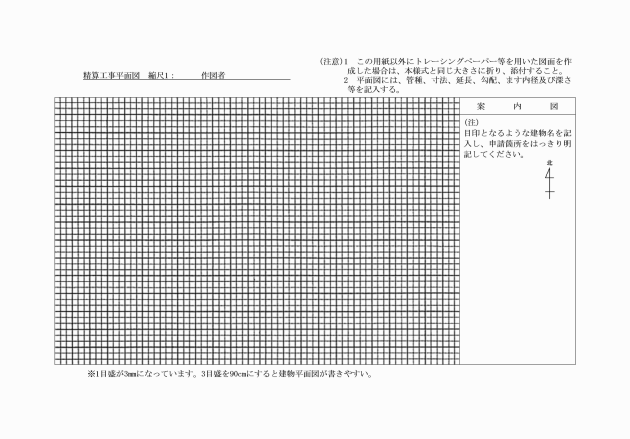

2 前項の申請書の添付書類及び記載事項は、次に定めるところによる。

(1) 見取図は、目標及び申請地の位置を明示する。

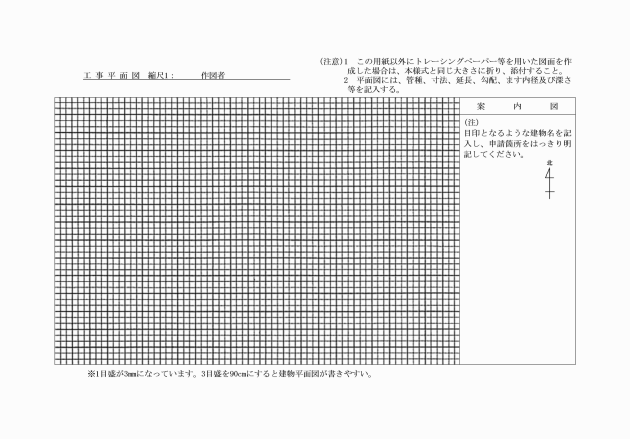

(2) 平面図は原則として縮尺300分の1とし、次の事項を記載する。

ア 排水設備を設置又は改築する土地の境界及び面積

イ 建物、水道、井戸、台所、真湯の浴室、洗濯場、便所及びその他汚水を排除する施設の位置

ウ 排水管きょ及び附属装置の位置、大きさ、勾配及び延長

エ 固着させる下水道のます及び排水管きょの位置

(3) 縦断面図の縮尺は、横は平面図に準じ縦は100分の1以上とし、排水管きょの大きさ、勾配及び高さを記入し、固着させる下水道施設の高さを記入する。

(4) 構造詳細図は縮尺20分の1とし、排水管きょ及びその附属装置の構造寸法を表示する。

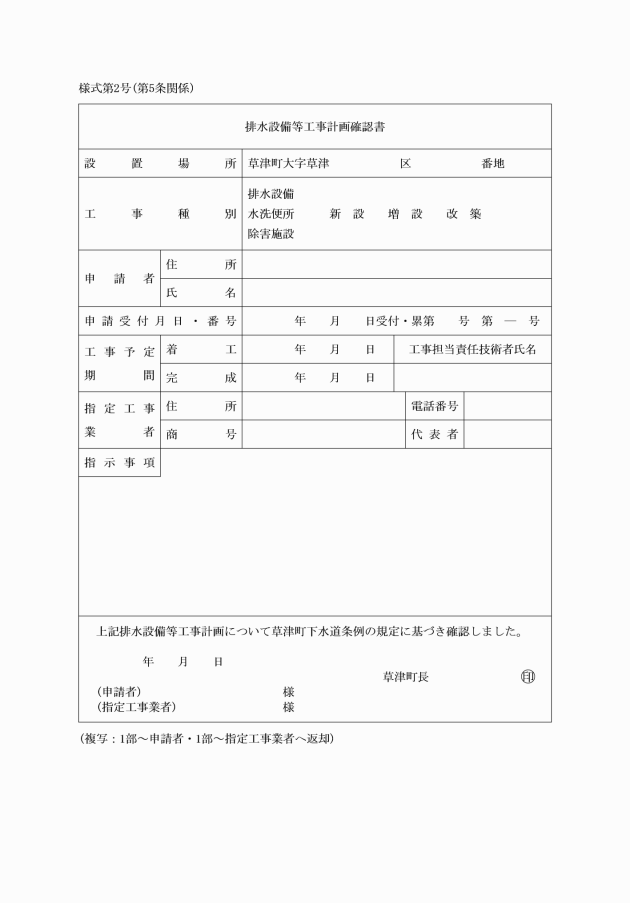

2 町長は、前項の計画確認書を交付した日から6箇月以内に当該申請をした者が工事に着手しないときは、これを取り消すことができる。

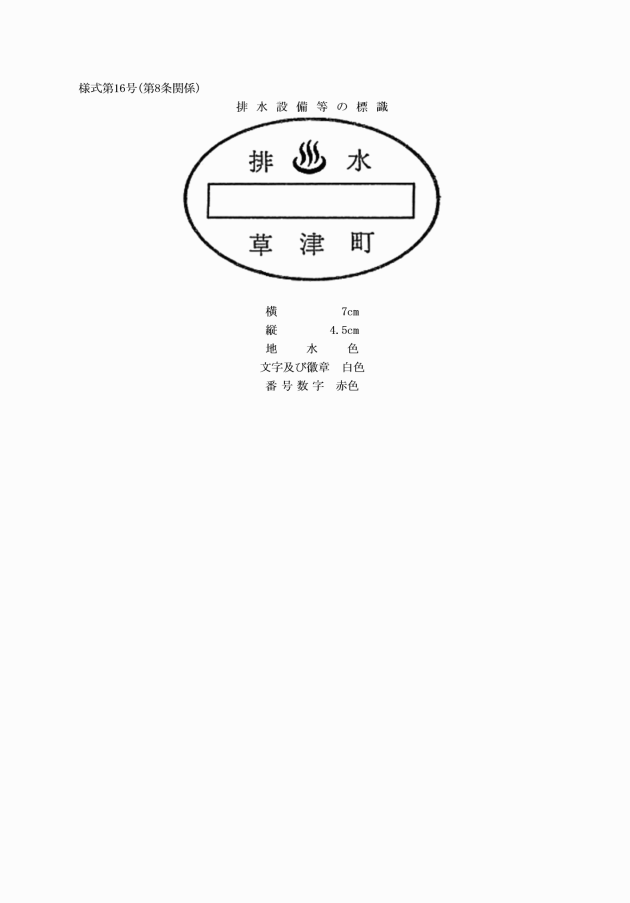

(標識の掲示)

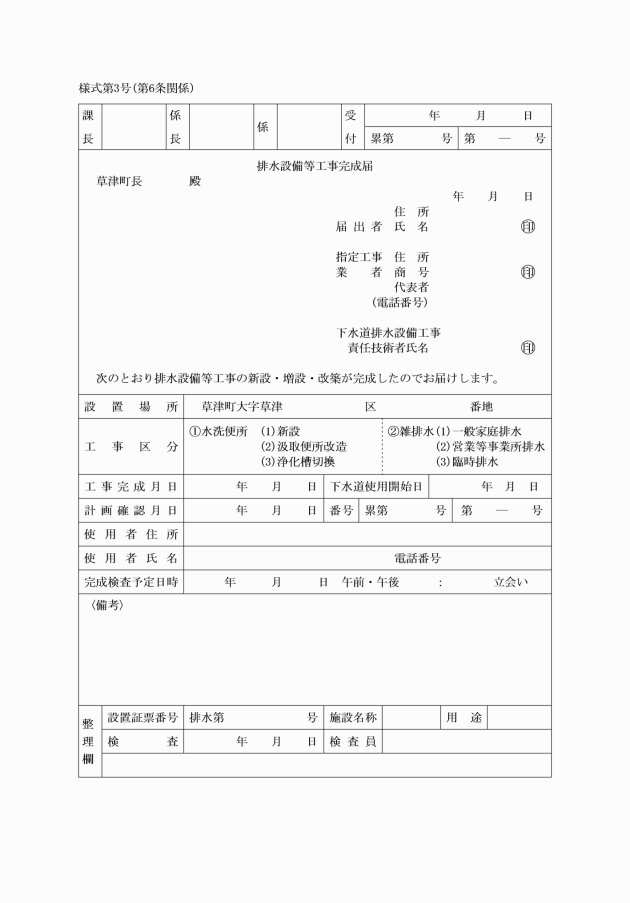

第8条 排水設備等を設置した者は、町長が交付する排水設備等の標識(様式第16号)を門戸に掲示しなければならない。

(軽微な排水設備等の工事)

第9条 条例第6条に規程する規則で定める軽微な工事は、排水設備等の施設を著しく変更するおそれのない補修等の工事とする。

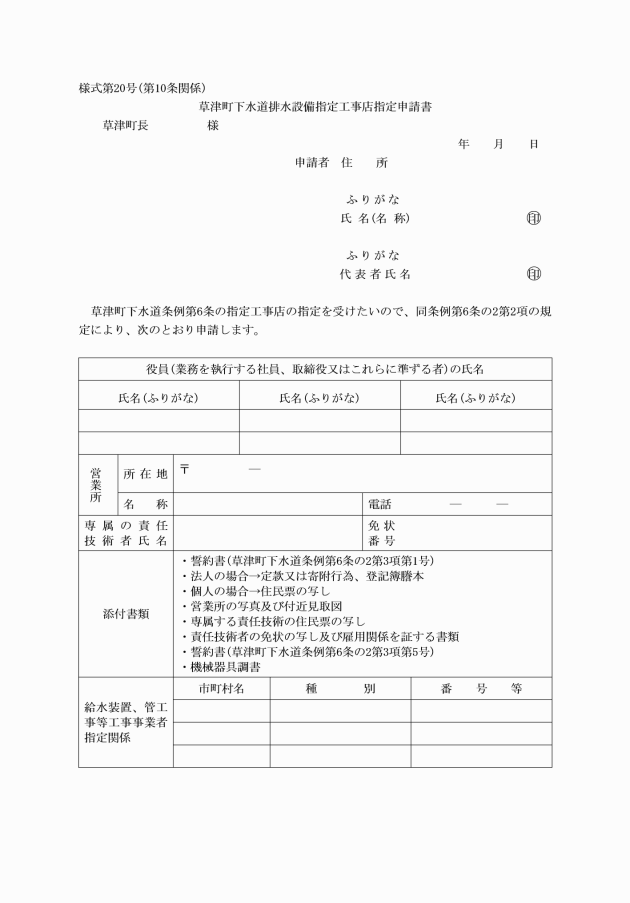

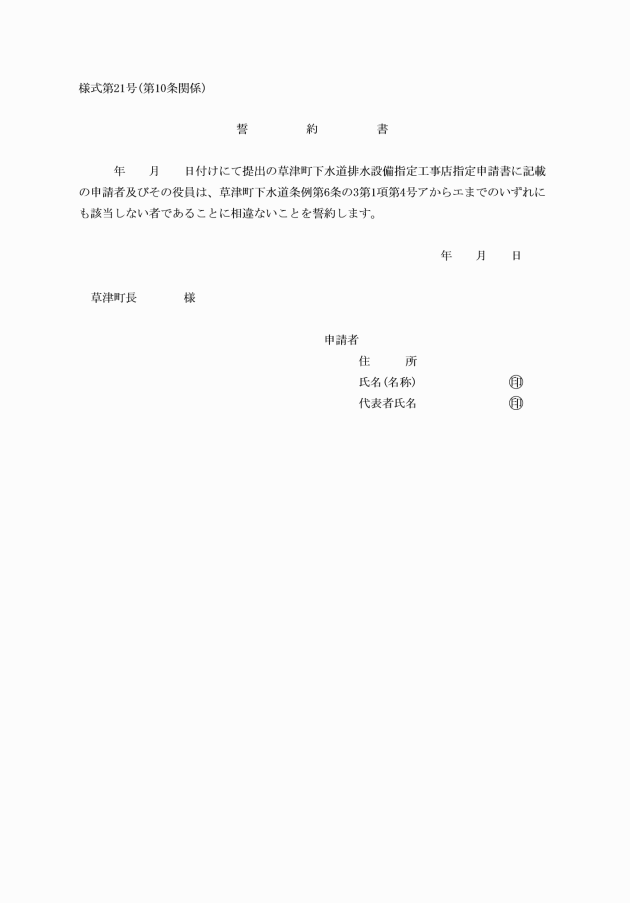

(指定の基準)

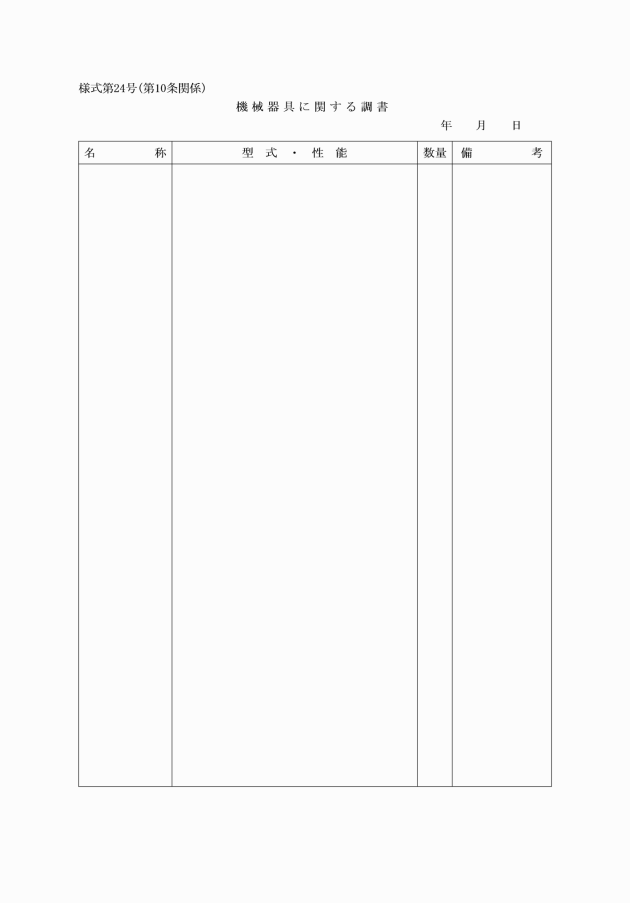

第10条の2 条例第6条の3第1項第2号に規定する規則で定める機械機具は、次のとおりとする。

(1) 金切り、のこその他の管の切断用の機械機具

(2) やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械機具

(3) トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械機具

(4) その他排水設備の施工に必要な機械機具

2 条例第6条の3第3項の規定により一般に周知させる措置は、草津町公告式条例(昭和32年草津町条例第1号)第2条第2項の規定を準用する。この場合において、「条例の公布」とあるのは、「下水道排水設備指定工事店の指定の周知」と読み替えるものとする。

(責任技術者認定試験)

第10条の3 条例第6条の6第1項の規定により町長が指定した者は、群馬県下水道協会とする。

2 条例第6条の6第2項に規定する規則で定める責任技術者認定試験の実施細目は、前項で指定した者が定めた下水道排水設備工事責任技術者試験等に関する実施要綱によるものとする。

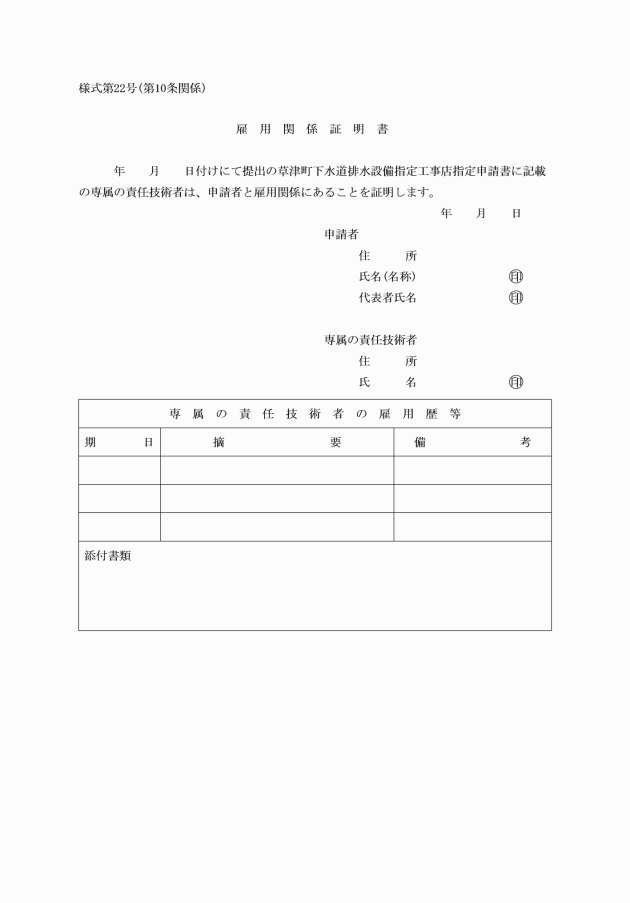

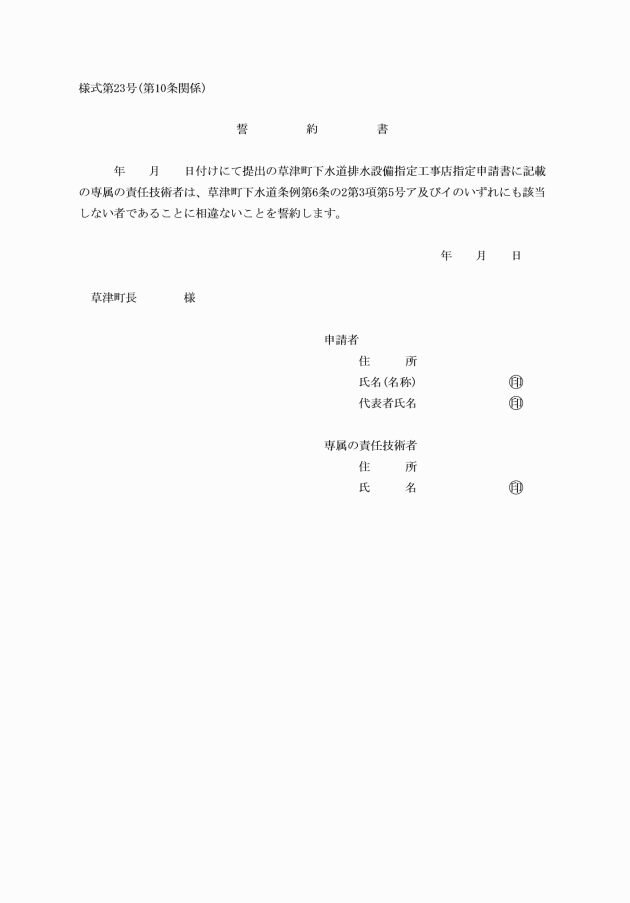

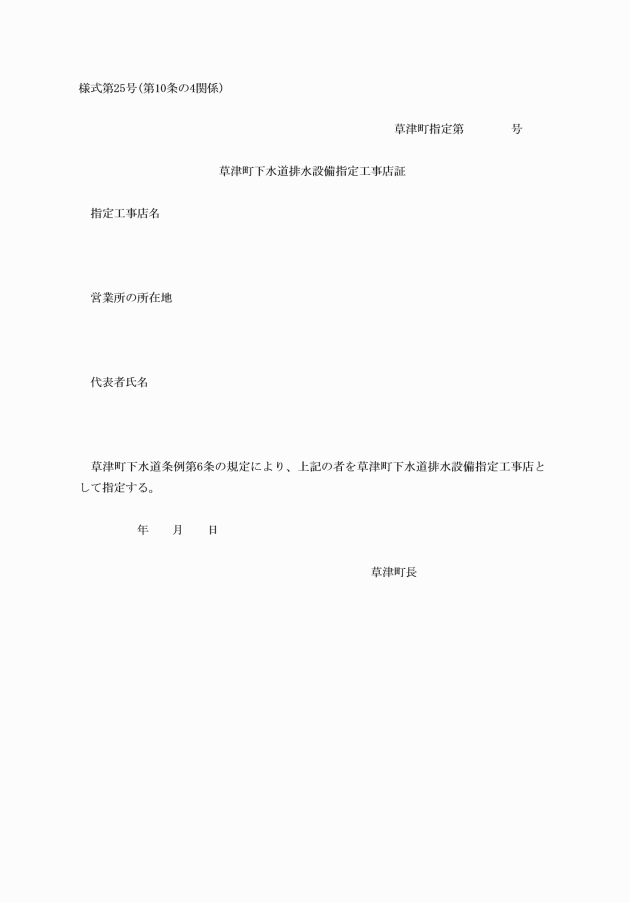

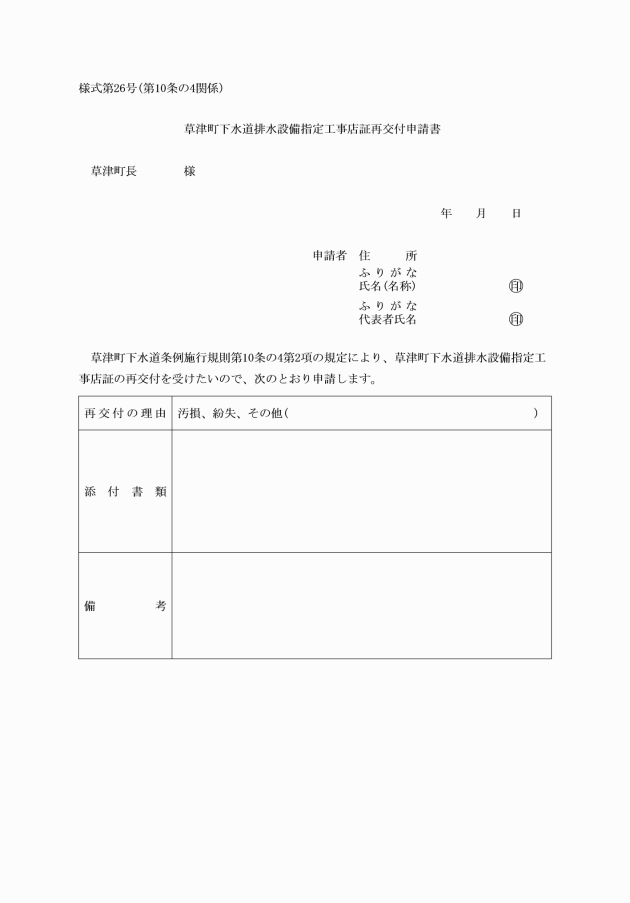

(下水道排水設備指定工事店証)

第10条の4 条例第6条の7第1項に規定する下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)は、様式第25号とする。

2 条例第6条の7第4項に規定する規則で定める指定工事店証の再交付は、様式第26号により申請することができる。

3 町長は、前項の申請が適当と認めるときは、指定工事店証の再交付をする。

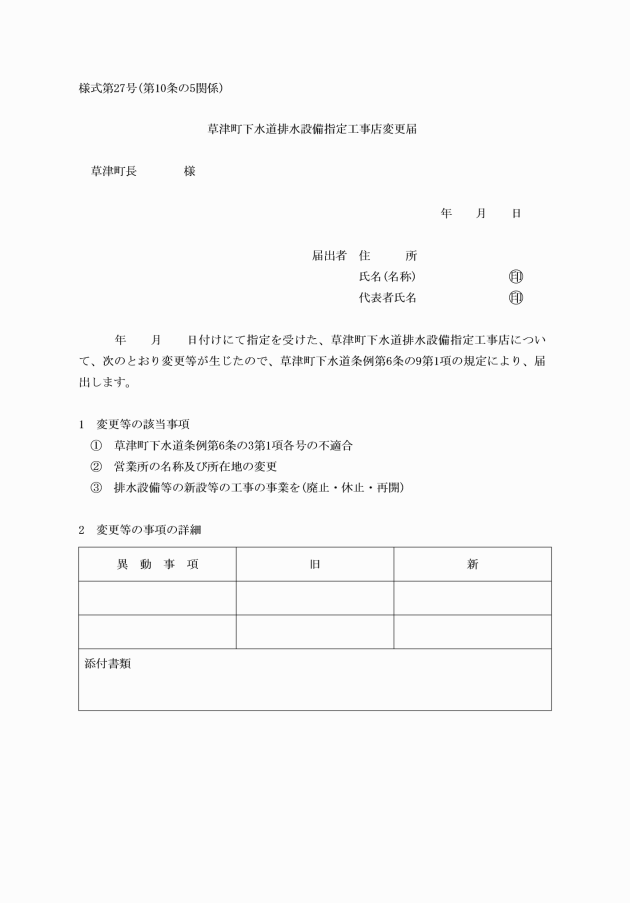

(変更等の届出)

第10条の5 条例第6条の9第1項に規定する規則で定める届出は、様式第27号により行うものとする。

(排水設備等の共同設置)

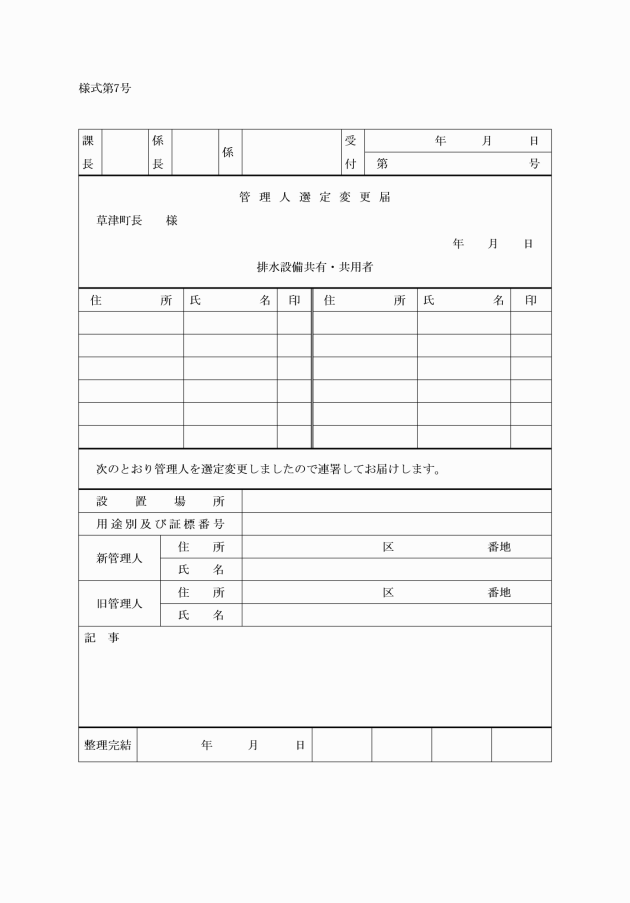

第11条 土地、建物等の状況により単独で排水設備等を設置することができないときは、町長の確認を得て2人以上が共同して設置することができる。この場合において、共同設置者は、その排水設備等に関する義務について連帯責任を負わなければならない。

2 前項の確認を受けようとするときは、代表者を定め、連署の上、町長に届け出なければならない。

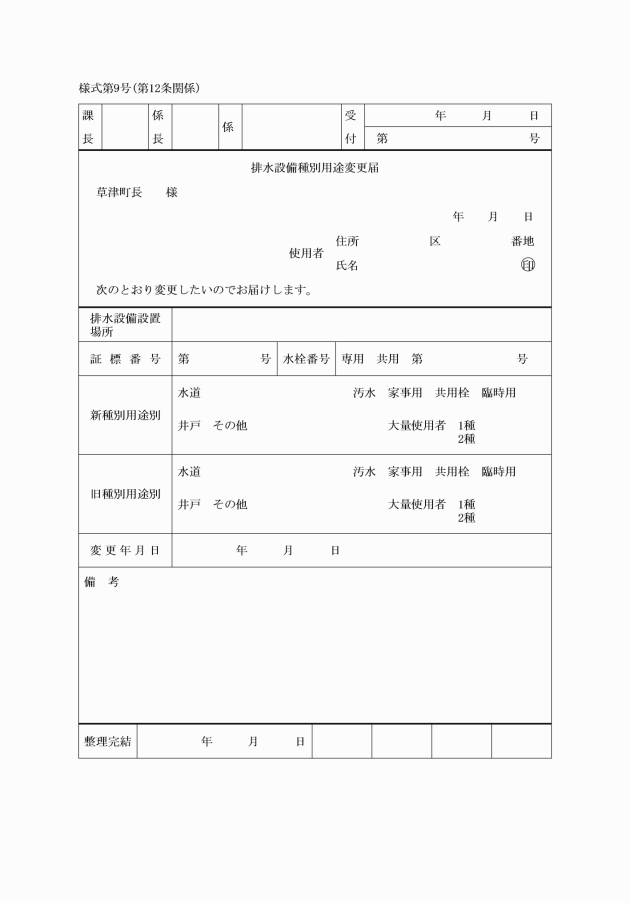

2 下水道を使用する者が、その用途を変更する場合及び水道汚水を井戸汚水に種別変更をしようとするときは、様式第9号による排水設備種別用途変更届を町長に提出しなければならない。井戸汚水を水道汚水に変更しようとするときもまた同様とする。

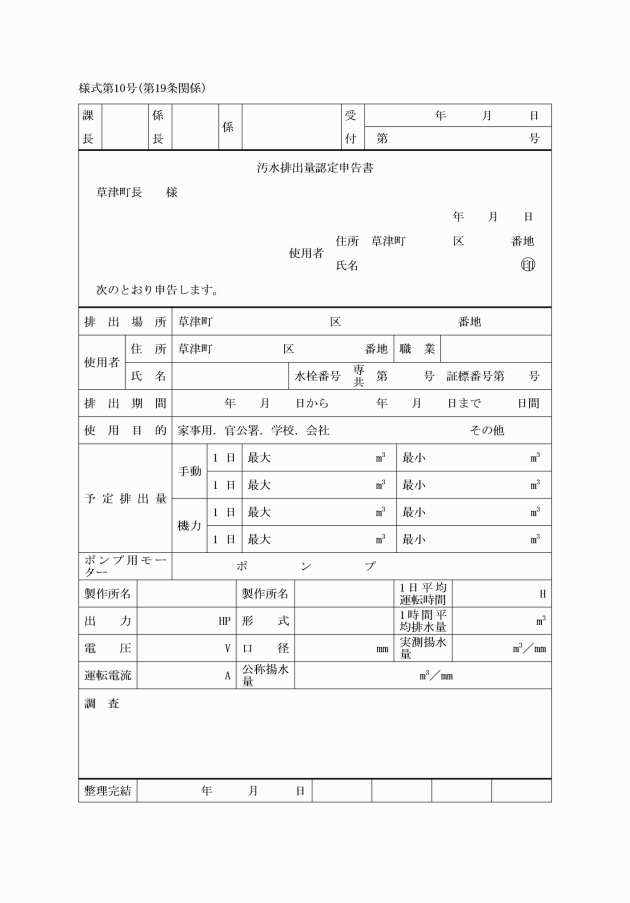

(井戸汚水等の排出量の認定)

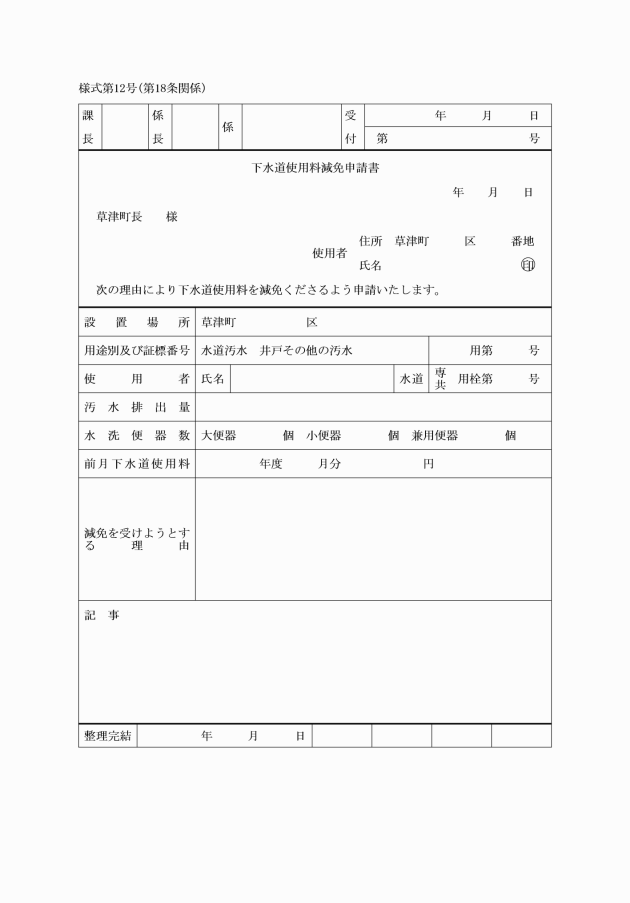

第14条 条例第18条第2号に規定するもののうち、井戸汚水等の排出量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 動力式揚水設備がなく、かつ、家事のみに使用される井戸については、1世帯5人まで1箇月8立方メートル、5人を超える場合はその1人を増すごとに2立方メートルを加えた量をもって汚水の排出量とみなす。

(2) 前号の井戸が水道と併用されている場合の井戸汚水については、1人1立方メートルをもって汚水の排出量とみなす。

(3) 動力式排水設備がなく、かつ、家事以外に使用される井戸については、使用者の世帯人口、業態、揚水設備、水の使用状況その他の事実を考慮して汚水の排出量を認定する。

(4) 動力式揚水設備のある井戸については、必要に応じ業態、揚水設備、規模、世帯人口その他の事実を考慮して汚水の排出量を認定する。

(5) 土木、建築等に関する工事用の汚水については、その排水の状況を考慮して汚水の排出量を認定する。

(世帯員数の確認)

第15条 前条第1項第1号の世帯員数は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票により毎月1日現在をもって、その月の員数とする。

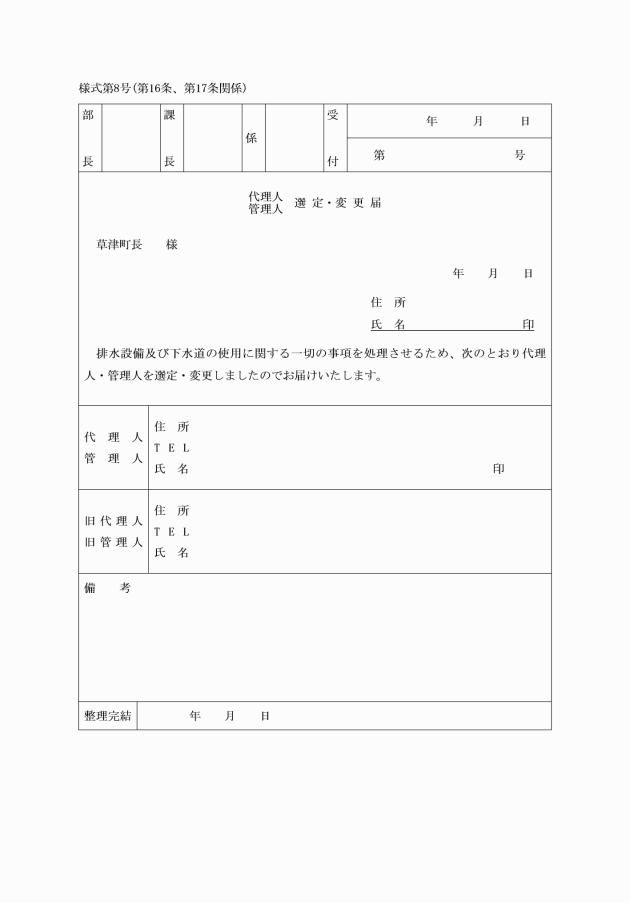

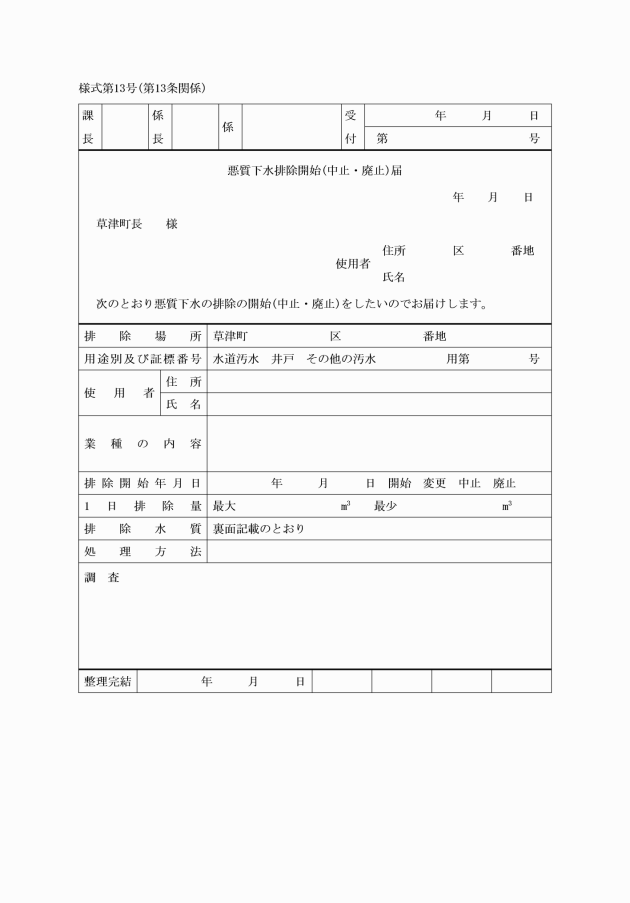

2 条例第13条第2項第2号に規定する届出は、様式第8号によらなければならない。

2 条例第13条第2項第2号に規定する届出は、様式第8号によらなければならない。

2 下水道の使用料の減額又は免除を受けた者は、その減額又は免除の事由が消滅したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

2 条例第18条第3号に規定する者のうち、その他の営業で温泉を使用する者が、汚水排出量の減額又は免除の申告を行うときは、次の定めるところによる。ただし、毎月の使用水量が、10立方メートルを超えたときは、10立方メートルと、10立方メートルを超えた量に100分の90を乗じて得た量を加えた量とする。

(1) 草津町温泉使用条例(平成16年草津町条例第22号。以下この条において「温泉使用条例」という。)第3条に定める源泉を使用する者のうち、温泉使用条例第4条第1号から第3号までの規定に該当する者は、様式第28号による汚水排出量減免申告書を提出したものとみなす。ただし、温泉使用条例第38条第3号又は第5号の規定による届出がされたときは、この限りでない。

(2) 温泉使用条例第38条各号の規定による届出をした者は、様式第29号による汚水排出量減免変更届を直ちに提出するものとする。

(職員の身分証明)

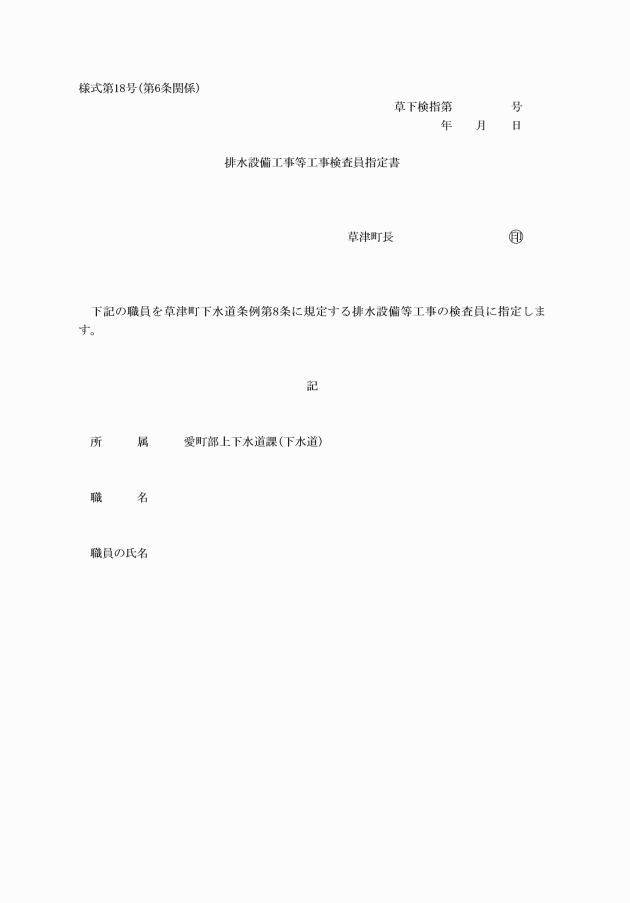

第21条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の身分証明書は、様式第17号による。

(その他)

第22条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、昭和52年5月25日から施行する。

附則(昭和57年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

附則(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。